はじめに

Keycloak 16を使う必要に迫られたので、Docker Composeでお試し環境を作ることにした。

OpenID Connect用のリバースプロキシとしてOAuth2 Proxyがお手軽に使えそうなので、これも試用してみた。

なお、現時点でのKeycloakの最新版はKeycloak 17で、一部非互換がありそう。

特にレルムのインポート/エクスポート等の管理系が大幅に変わっているように見受けられる。

環境

$ cat /etc/os-release | grep PRETTY_NAME

PRETTY_NAME="Ubuntu 20.04.4 LTS"

$ uname -srvm

Linux 5.13.0-35-generic #40~20.04.1-Ubuntu SMP Mon Mar 7 09:18:32 UTC 2022 x86_64

$ docker version

Client: Docker Engine - Community

Version: 20.10.12

(略)

Server: Docker Engine - Community

Engine:

Version: 20.10.12

(略)

$ docker compose version

Docker Compose version v2.2.3

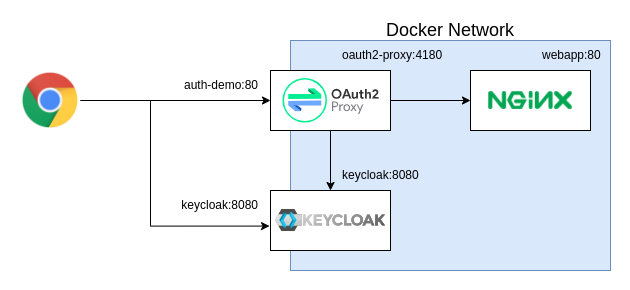

今回の構成

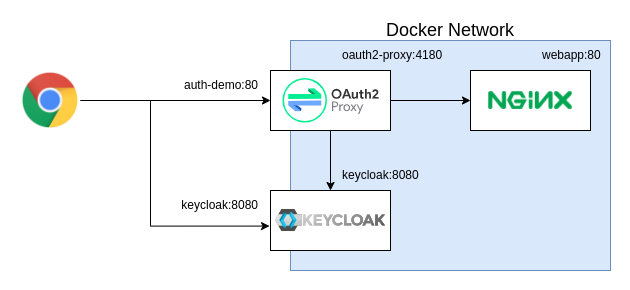

Docker Composeを利用して、Keycloak 16とOAuth2 ProxyとNginxを立ち上げる。

以下が構成の概要図で、図中の水色の箱はDockerのネットワークを示している。

ここで、auth-demo:80がブラウザから見た場合のWebアプリになる。

実際のWebアプリはOAuth2 Proxyの後ろに控えているwebapp:80で、今回は素のNginxである。

また、KeycloakについてはDockerのネットワークの内と外で同じ名前とポート番号keycloak:8080でアクセスできるようにしている。

その理由は、認証画面やOpenID ConnectのエンドポイントのURLが内と外で変わると、うまく動作しなかった*1からである。

これらを踏まえて、ホストマシンの/etc/hostsのローカルホストのエントリを以下のように修正している。

127.0.0.1 localhost keycloak auth-demo

もし、他のマシンでWebブラウザを起動するなら、そのマシンの/etc/hostsを適切に編集する必要がある。

docker-compose.ymlの作成

以下の内容のdocker-compose.ymlを作成する。

細かい説明は後回しにして、まずは内容全体を示す。

version: '3.9'

services:

keycloak:

image: jboss/keycloak:16.1.1

ports:

- 8080:8080

- 9990:9990

environment:

KEYCLOAK_USER: kc

KEYCLOAK_PASSWORD: kc

KEYCLOAK_IMPORT:

webapp:

image: nginx:1.21.6

oauth2-proxy:

image: quay.io/oauth2-proxy/oauth2-proxy:v7.2.1-amd64

ports:

- 80:4180

environment:

OAUTH2_PROXY_PROVIDER: oidc

OAUTH2_PROXY_CLIENT_ID: auth-demo

OAUTH2_PROXY_CLIENT_SECRET:

OAUTH2_PROXY_REDIRECT_URL: http://auth-demo/oauth2/callback

OAUTH2_PROXY_OIDC_ISSUER_URL: http://keycloak:8080/auth/realms/demo

OAUTH2_PROXY_COOKIE_SECRET: "01234567890123456789012345678901"

OAUTH2_PROXY_COOKIE_SECURE: "false"

OAUTH2_PROXY_COOKIE_NAME: "auth_demo"

OAUTH2_PROXY_EMAIL_DOMAINS: "*"

OAUTH2_PROXY_HTTP_ADDRESS: 0.0.0.0:4180

OAUTH2_PROXY_UPSTREAMS: http://webapp/

OAUTH2_PROXY_PASS_AUTHORIZATION_HEADER: "true"

一部の環境変数で値が未指定のものがあるが、その場合はDocker Compose起動時に利用可能な環境変数の値が、そのままコンテナに引き渡される動きになる。

詳細は以下を参照。

docs.docker.com

Makefileは必須ではないが、今回はKeycloakのレルムのデータのインポートとエクスポートを行うためのヘルパとして利用する。

こちらも、細かい説明は後回しにして、まずは内容全体を示す。

REALM_NAME := demo

REALM_FILE_TO_EXPORT := $(REALM_NAME)-realm-$(shell date +%s).json

.PHONY: up-keycloak

up-keycloak:

if [ "$(REALM_FILE_TO_IMPORT)" ]; then \

echo "up keycloak with realm file to import"; \

KEYCLOAK_IMPORT="/$(REALM_NAME)-realm.json" docker compose up --no-start keycloak; \

docker compose cp "$(REALM_FILE_TO_IMPORT)" "keycloak:/$(REALM_NAME)-realm.json"; \

docker compose start keycloak; \

else \

echo "up keycloak without realm file to import"; \

docker compose up --detach keycloak; \

fi

.PHONY: down

down:

@docker compose down

.PHONY: up

up: up-keycloak

sleep 30

docker compose up --detach webapp oauth2-proxy

.PHONY: export-realm

export-realm:

docker compose exec keycloak /opt/jboss/keycloak/bin/standalone.sh \

-Djboss.socket.binding.port-offset=100 \

-Dkeycloak.migration.action=export \

-Dkeycloak.migration.provider=singleFile \

-Dkeycloak.migration.realmName=$(REALM_NAME) \

-Dkeycloak.migration.usersExportStrategy=REALM_FILE \

-Dkeycloak.migration.file=/tmp/$(REALM_FILE_TO_EXPORT)

docker compose cp keycloak:/tmp/$(REALM_FILE_TO_EXPORT) $(REALM_FILE_TO_EXPORT)

Keycloakでレルムを設定

(1) Keycloakを立ち上げる

$ make up-keycloak

この時、まだ設定は何も実施していないので、以下の部分のelse側が実行される。

処理内容的には、単にdocker compose upを実行してKeycloakだけを起動している。

up-keycloak:

if [ "$(REALM_FILE_TO_IMPORT)" ]; then \

(略)

else \

echo "up keycloak without realm file to import"; \

docker compose up --detach keycloak; \

fi

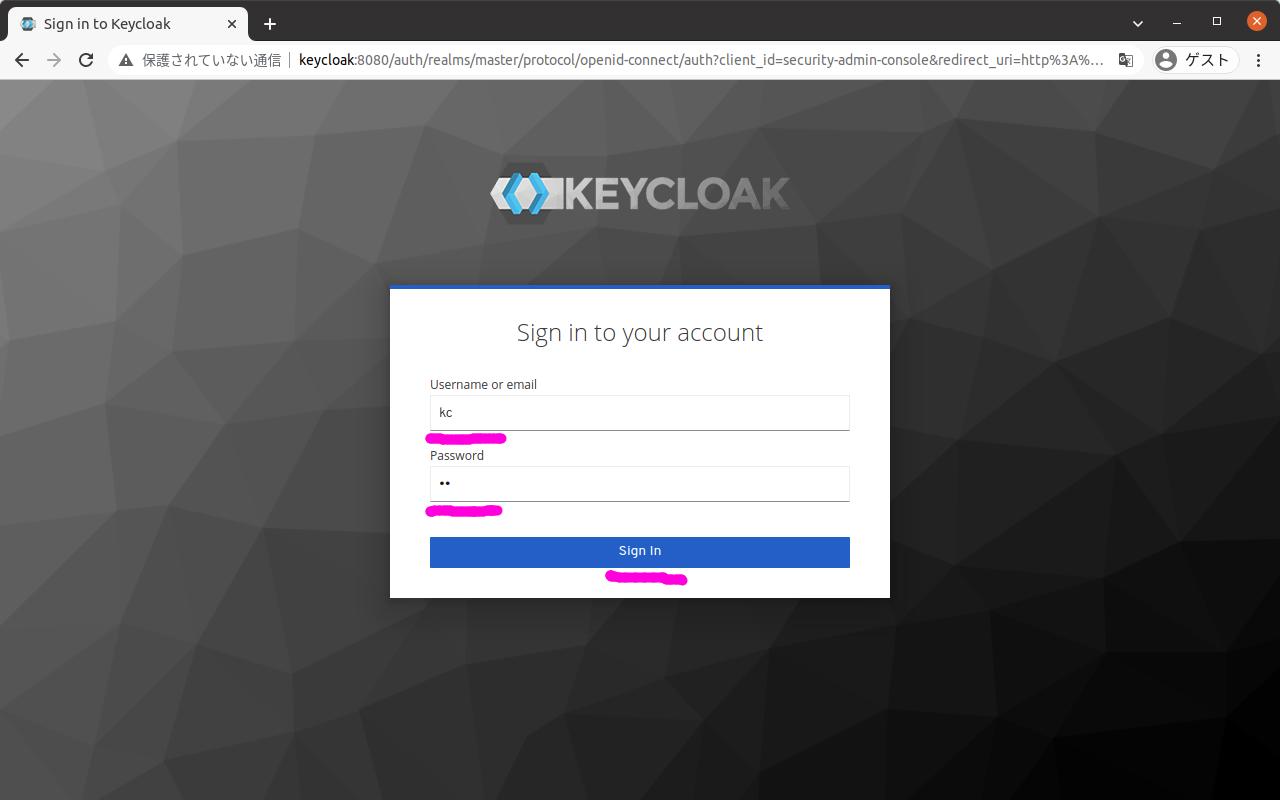

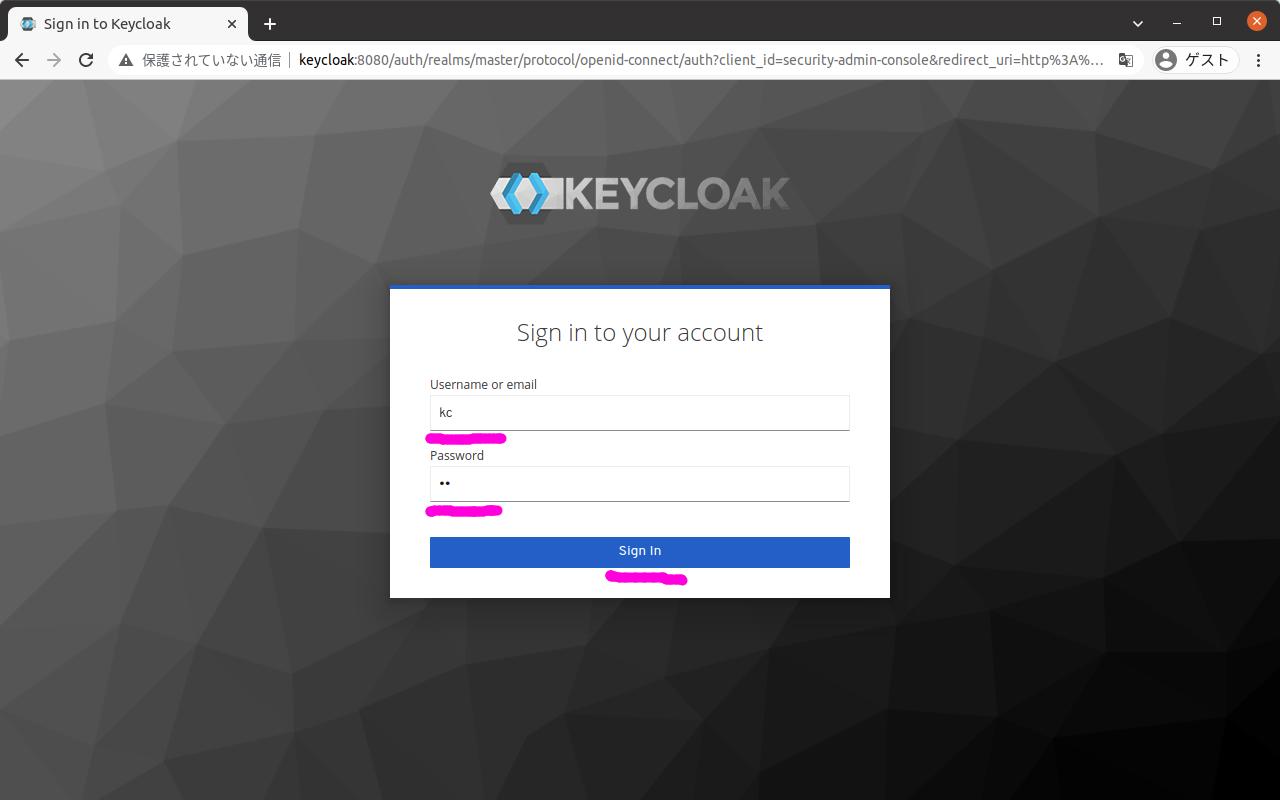

(2) WebブラウザでKeycloakにログインする

Webブラウザでhttp://keycloak:8080/auth/にアクセスする。

表示されたログイン画面で以下を入力して、ボタン「Sign in」を押下する。

| 項目 |

値 |

| Username or email |

kc |

| Password |

kc |

ここで入力するユーザ名とパスワードは、docker-compose.ymlの以下の部分で指定している。

services:

keycloak:

environment:

KEYCLOAK_USER: kc

KEYCLOAK_PASSWORD: kc

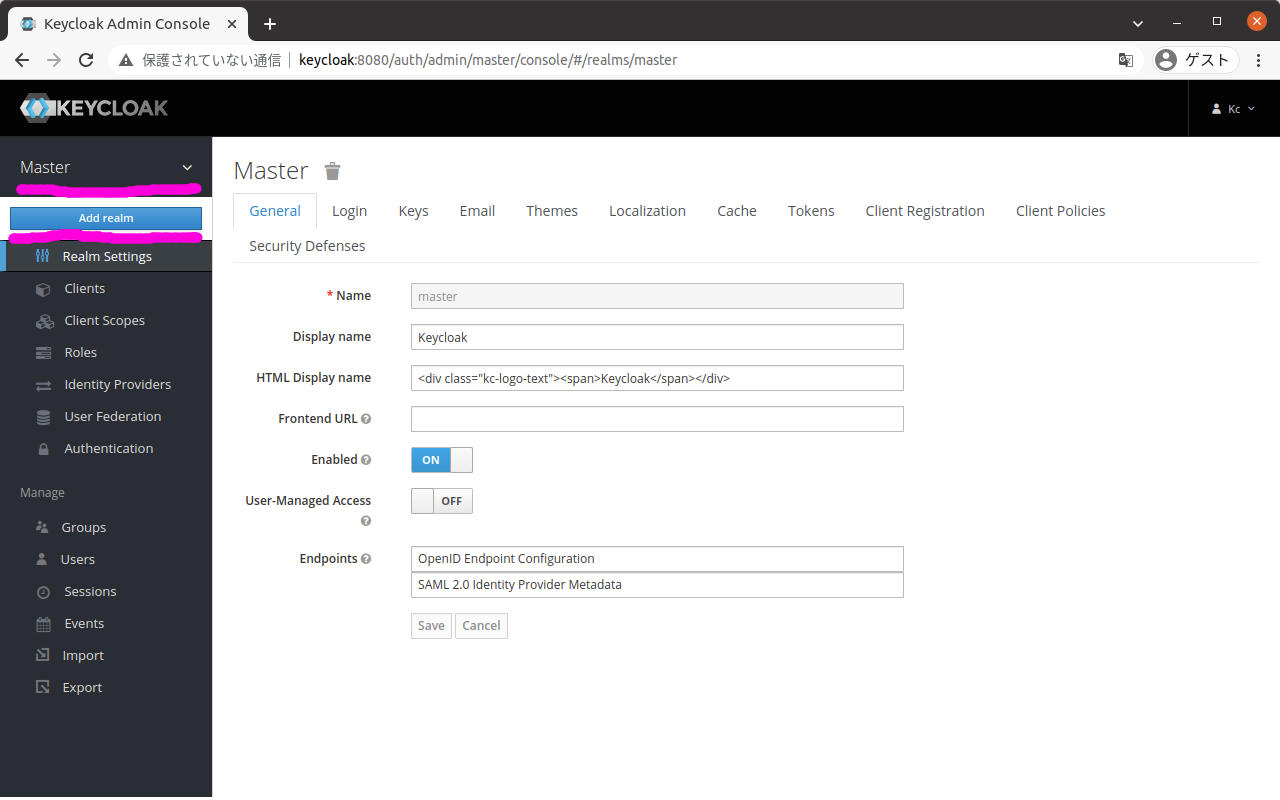

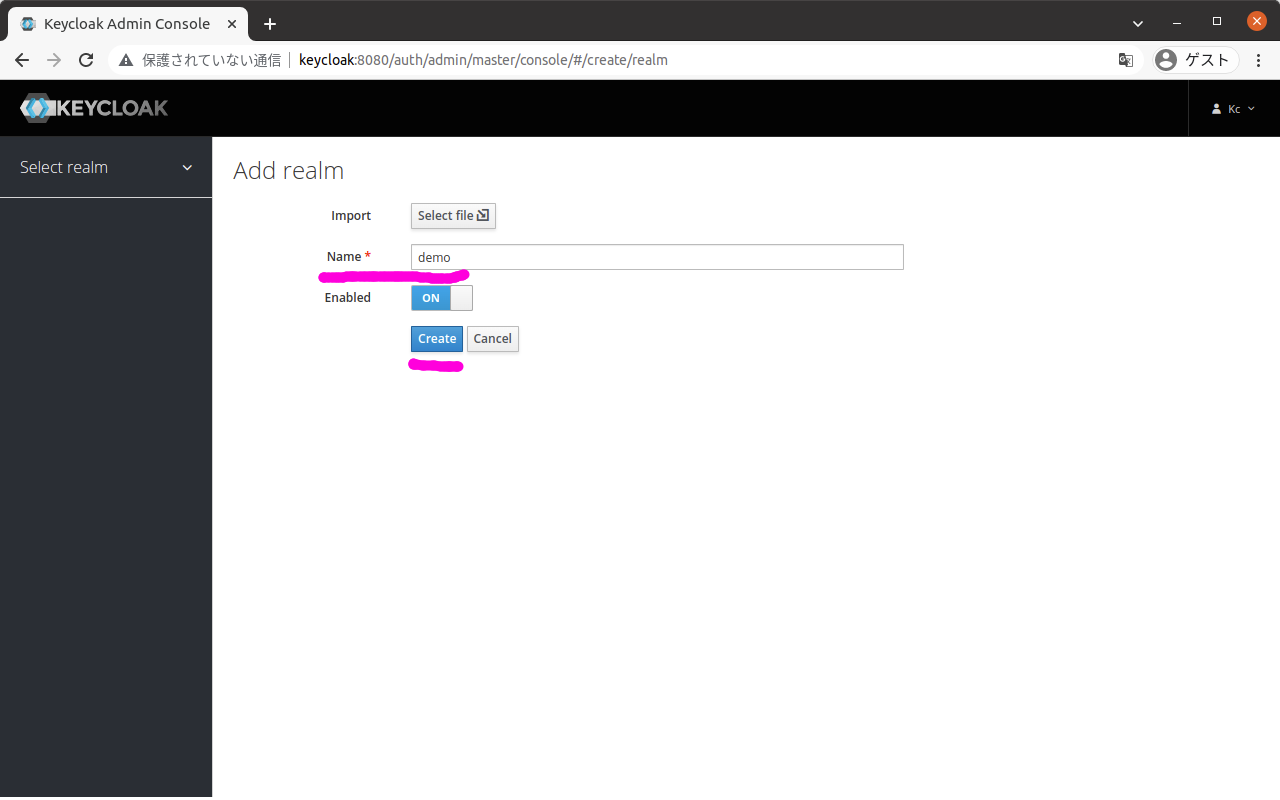

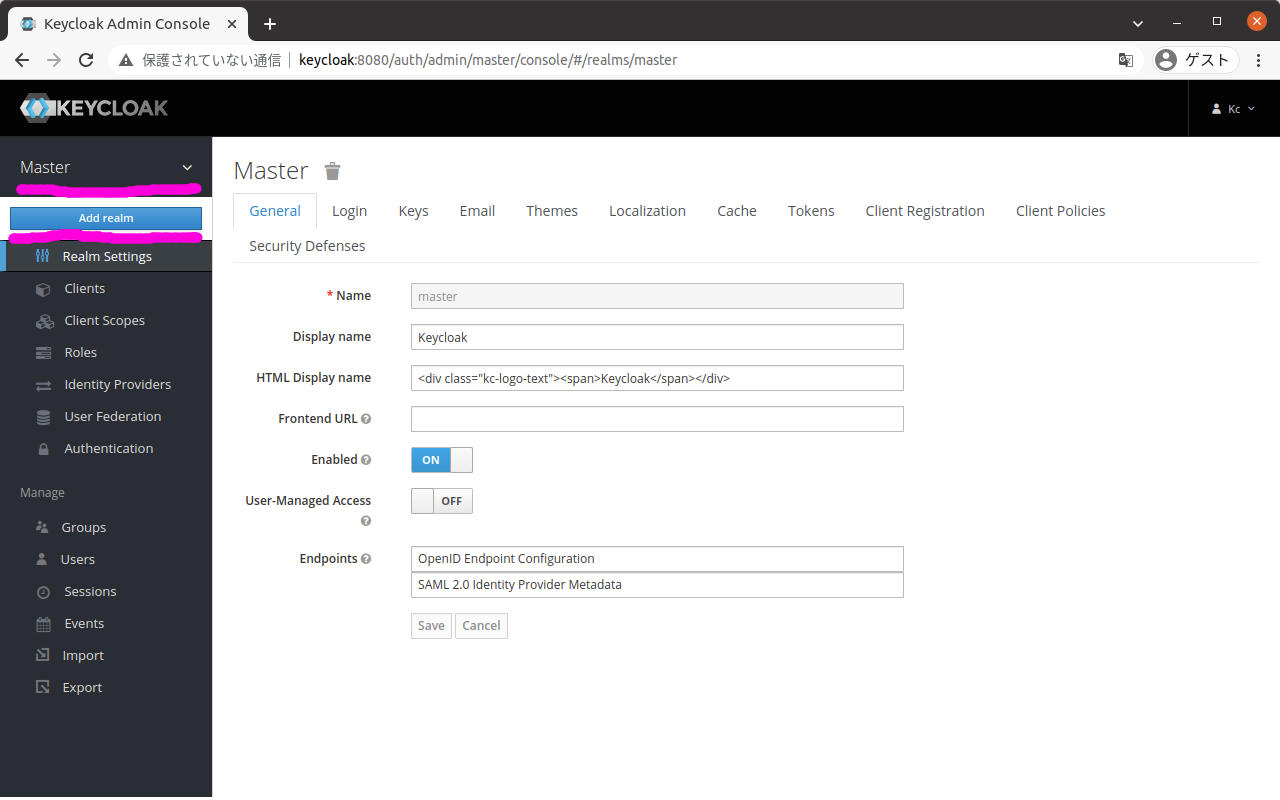

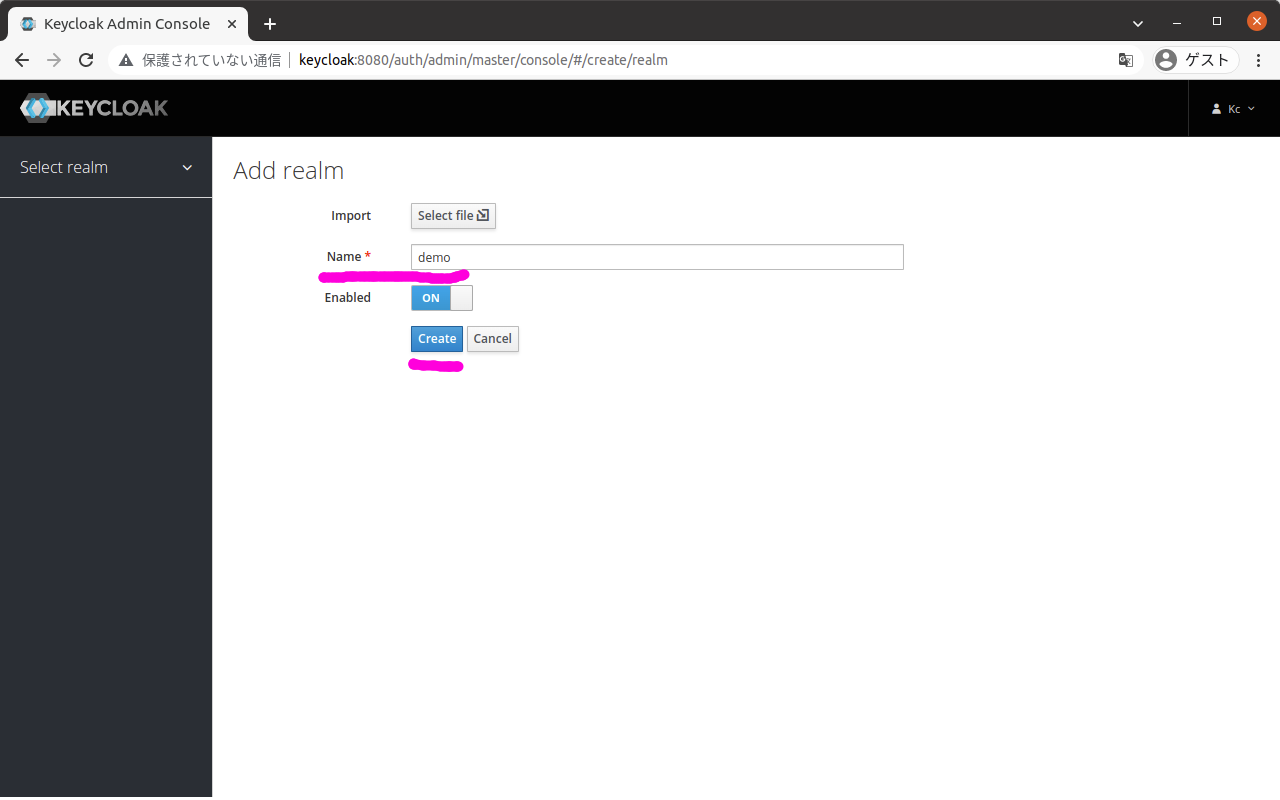

(3) レルムを作成する

画面左上の「Master」というレルム名が表示されている部分にマウスカーソルを合わせると、「Add realm」というボタンが現れるので、そのボタンを押下する。

以下のようなレルムの作成画面が表示されるので、

以下を入力して、ボタン「Create」を押下する。

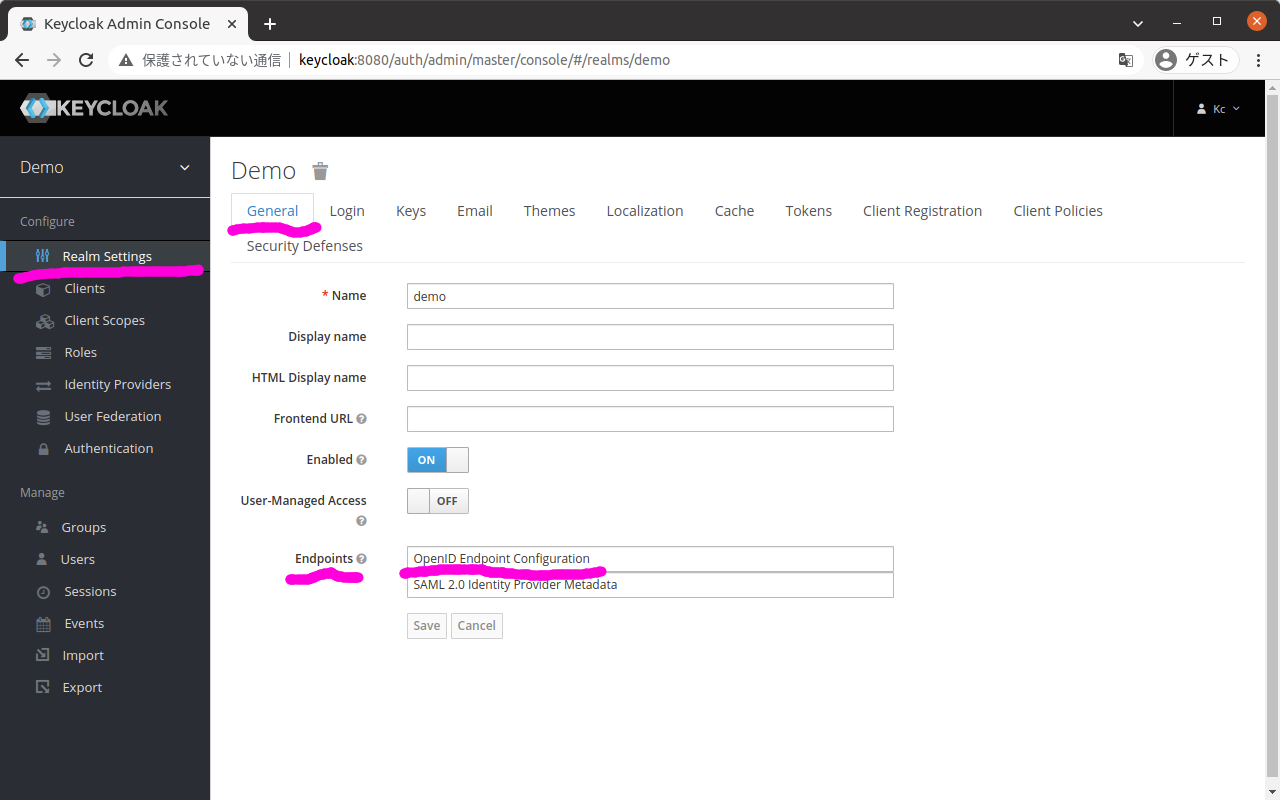

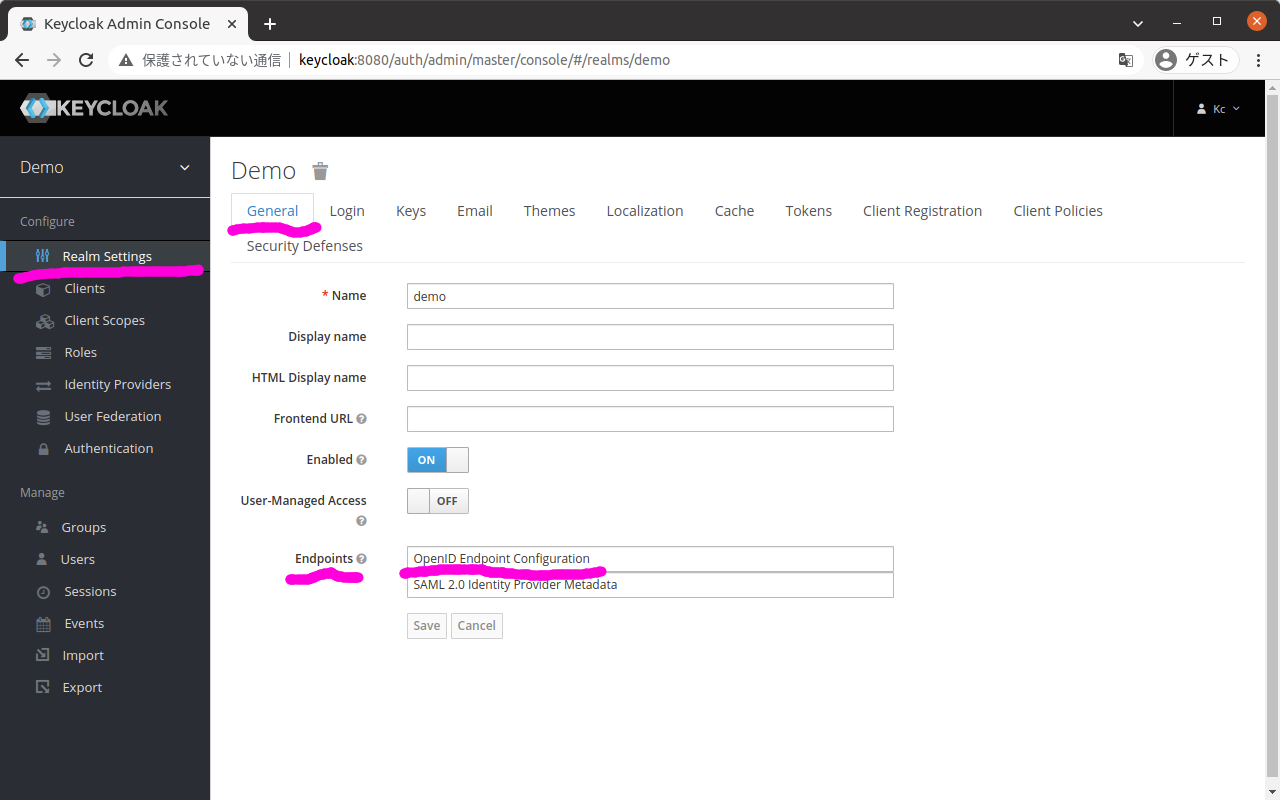

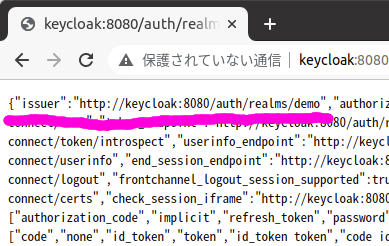

(4) issuerのURLを確認する

画面左のメニューから「Realm Settings」を選択する。

タブ「General」の中にある項目「Endpoints」で、「OpenID Endpoint Configuration」がリンクになっているので、それをクリックする。

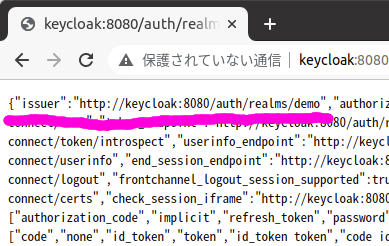

以下の画面のようにJSON形式の構成情報が表示されるので、その中のキーissuerの値を確認する。

この値はOAuth2 Proxyに設定する必要があり、docker-compose.ymlの以下の場所で設定している。

services:

oauth2-proxy:

environment:

OAUTH2_PROXY_OIDC_ISSUER_URL: http://keycloak:8080/auth/realms/demo

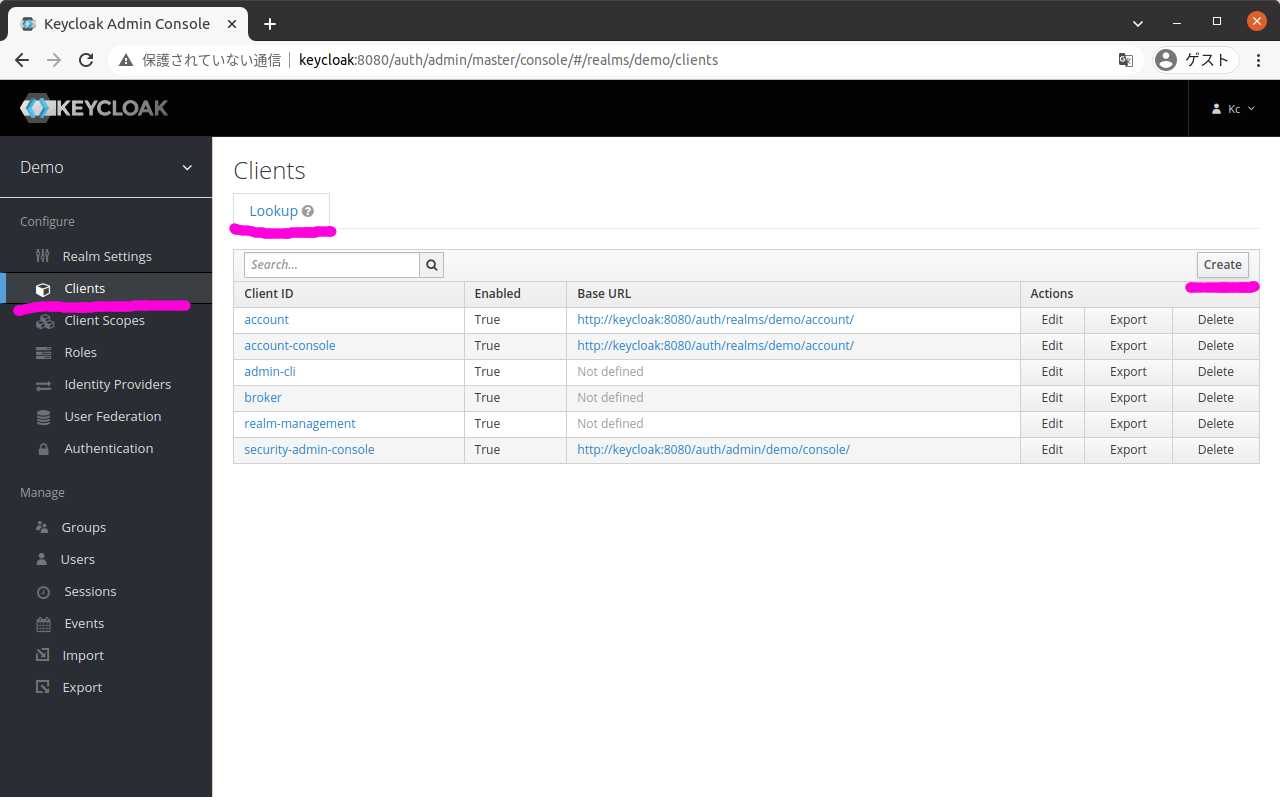

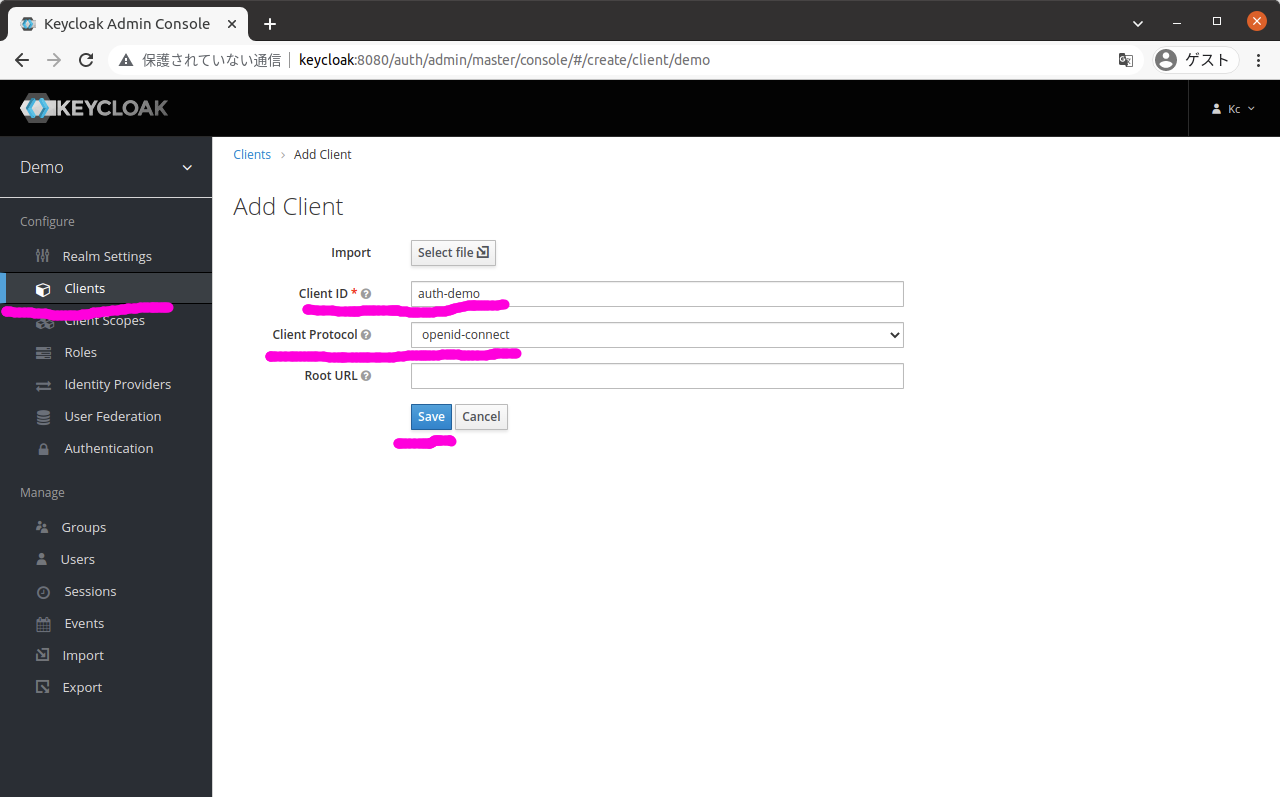

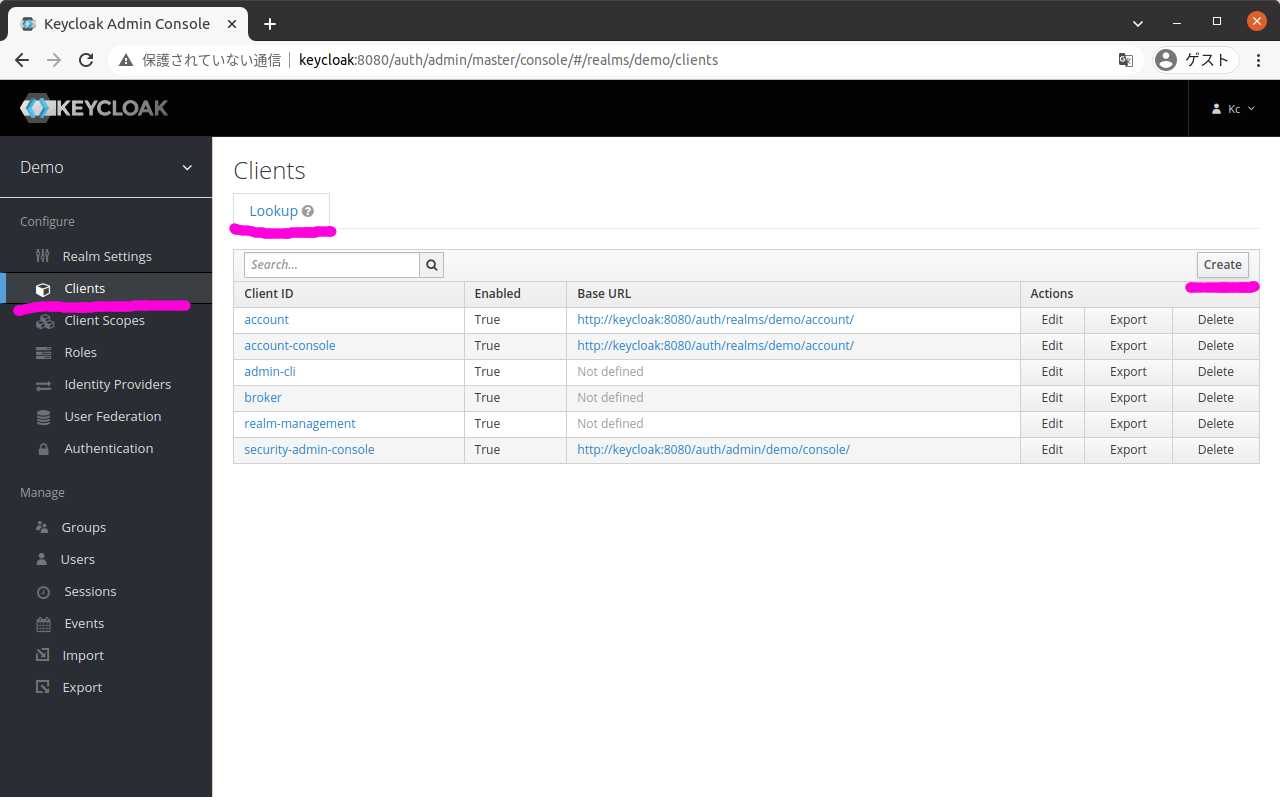

(5) クライアントを作成する

画面左のメニューから「Clients」を選択すると、以下のような画面が表示される。

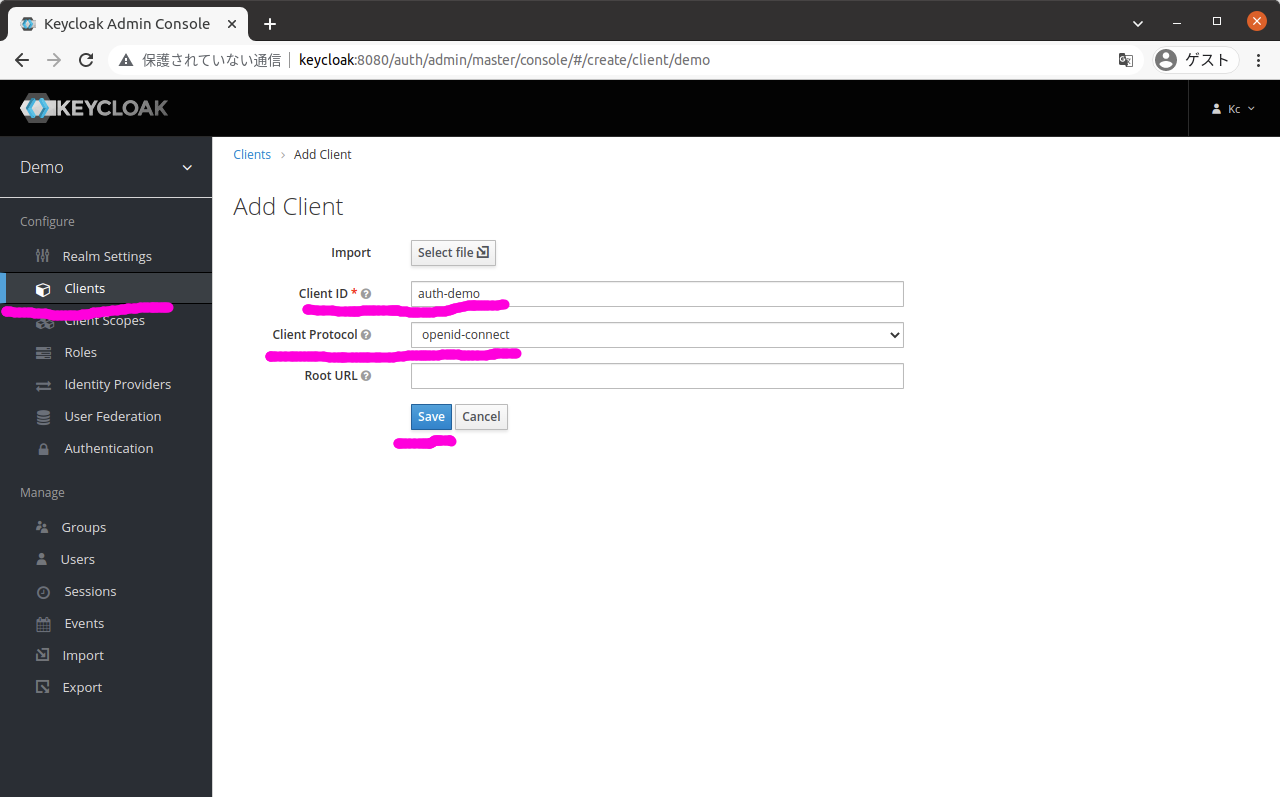

この画面のタブ「Lookup」の画面の右上にあるボタン「Create」を押下すると、以下のようなクライアントを追加する画面が表示される。

この画面で以下を入力して、ボタン「Save」を押下する。

| 項目 |

値 |

| Clinet ID |

auth-demo |

| Client Protocol |

openid-connect |

ここで入力したClient IDはOAuth2 Proxyに設定する必要があり、docker-compose.ymlの以下の場所で設定している。

services:

oauth2-proxy:

environment:

OAUTH2_PROXY_CLIENT_ID: auth-demo

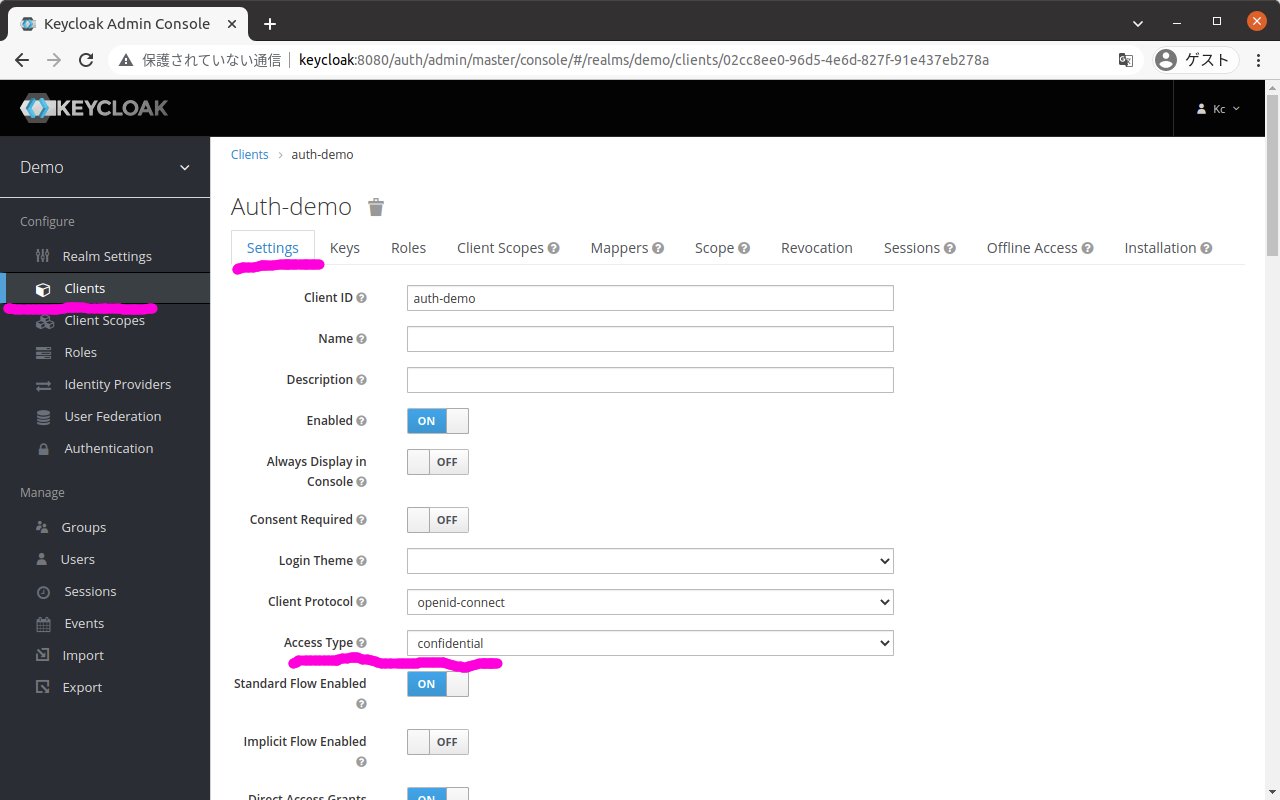

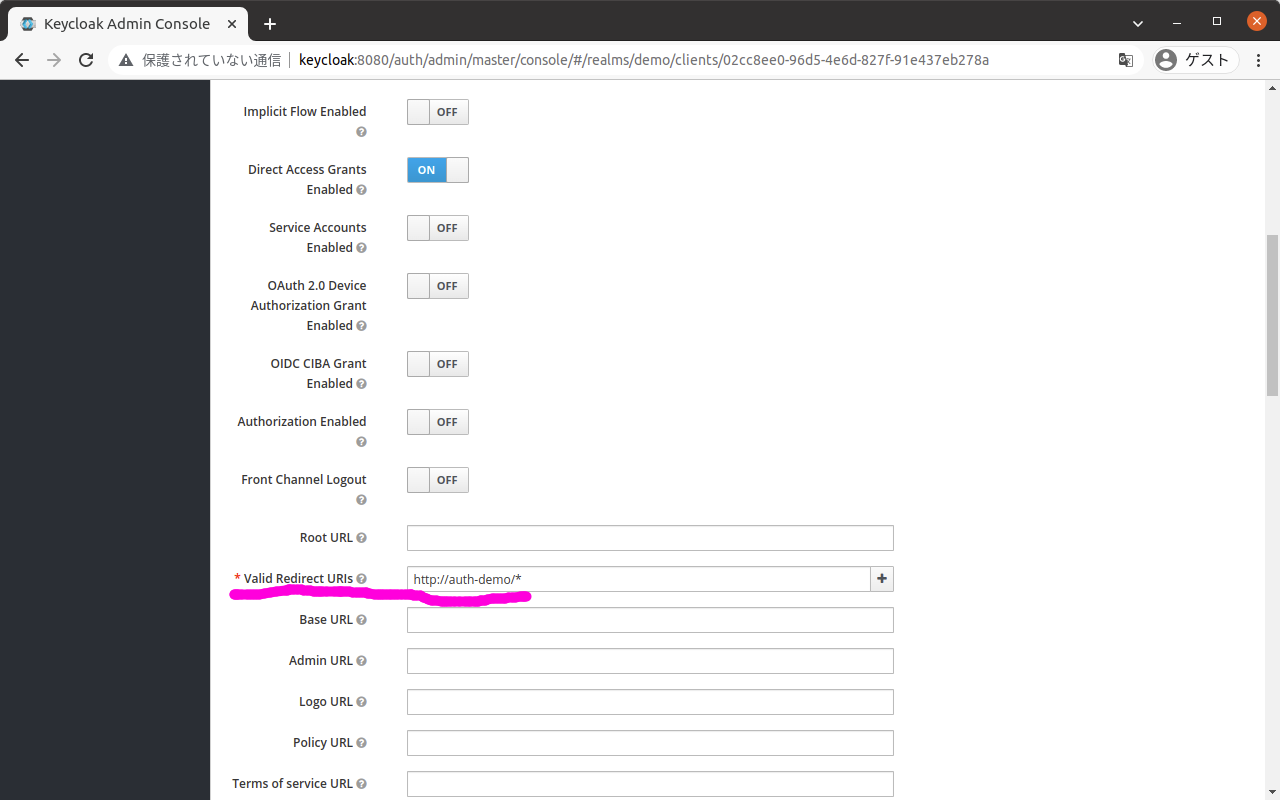

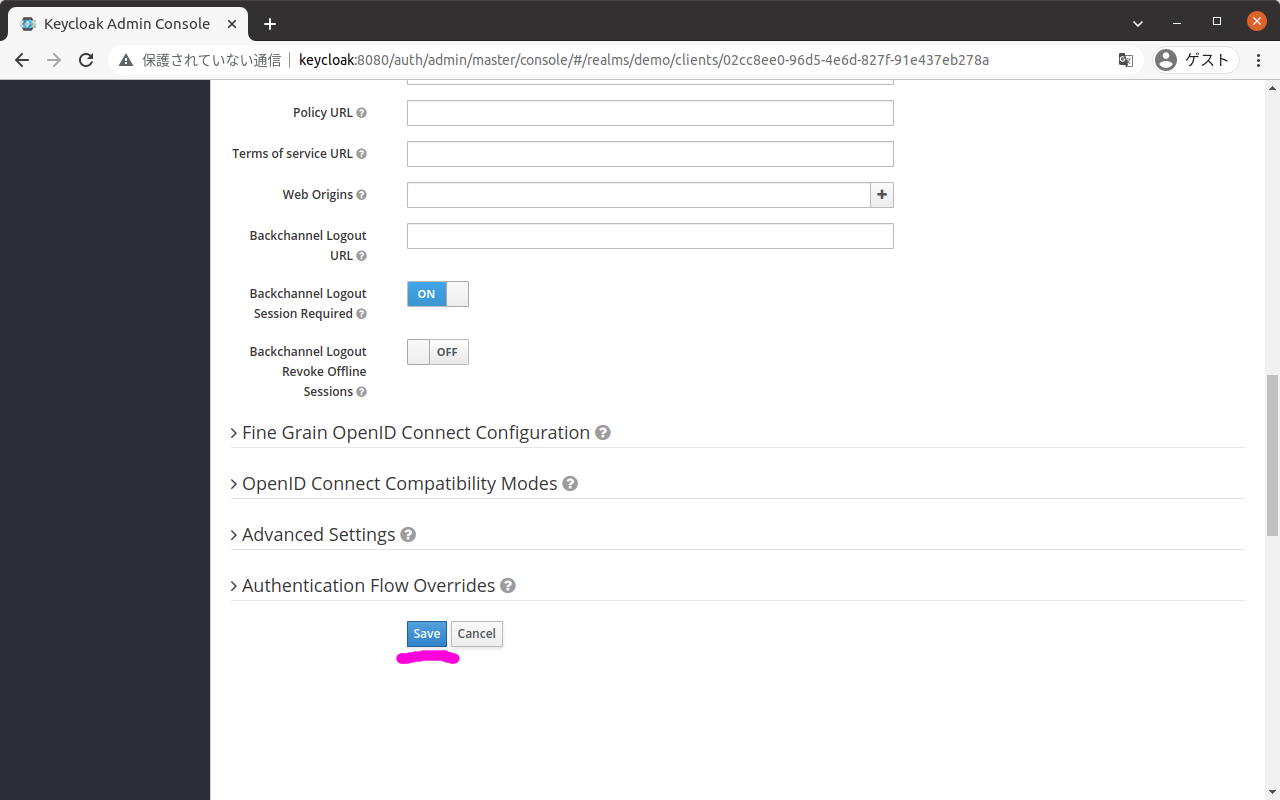

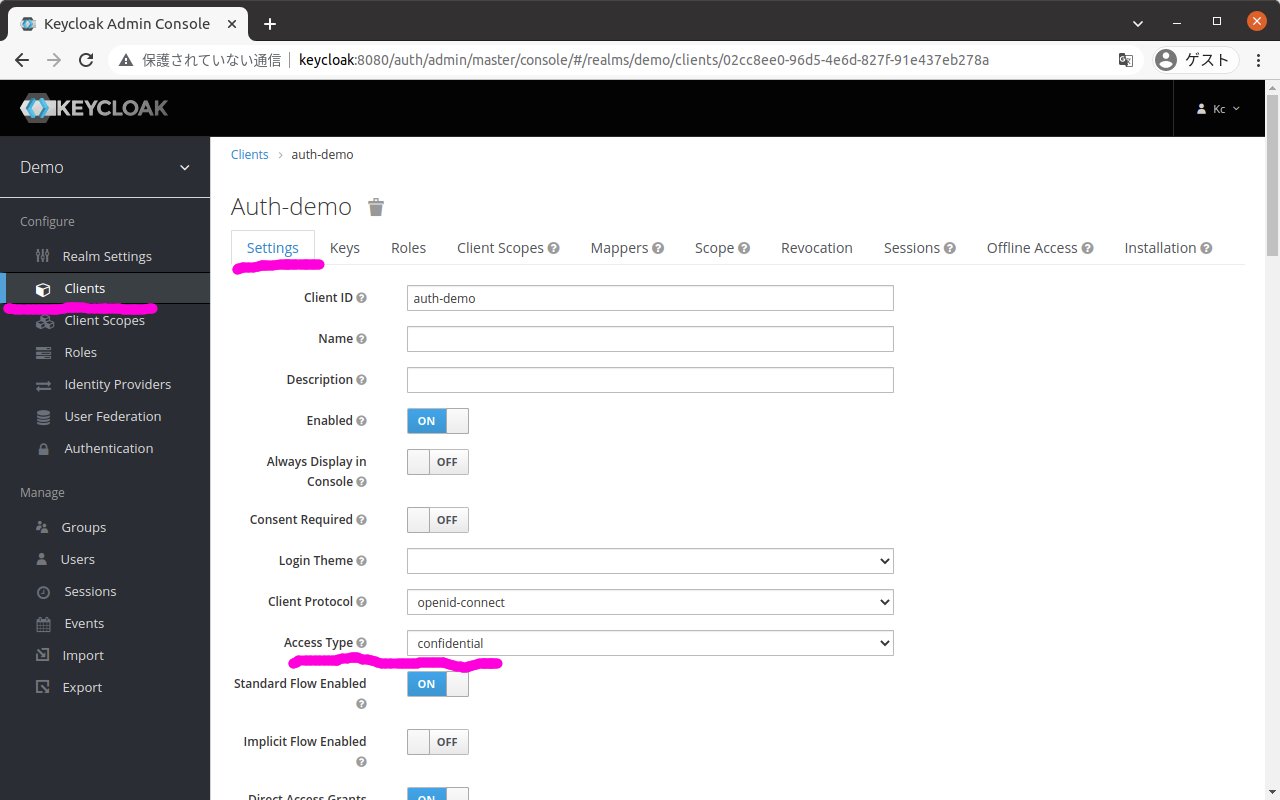

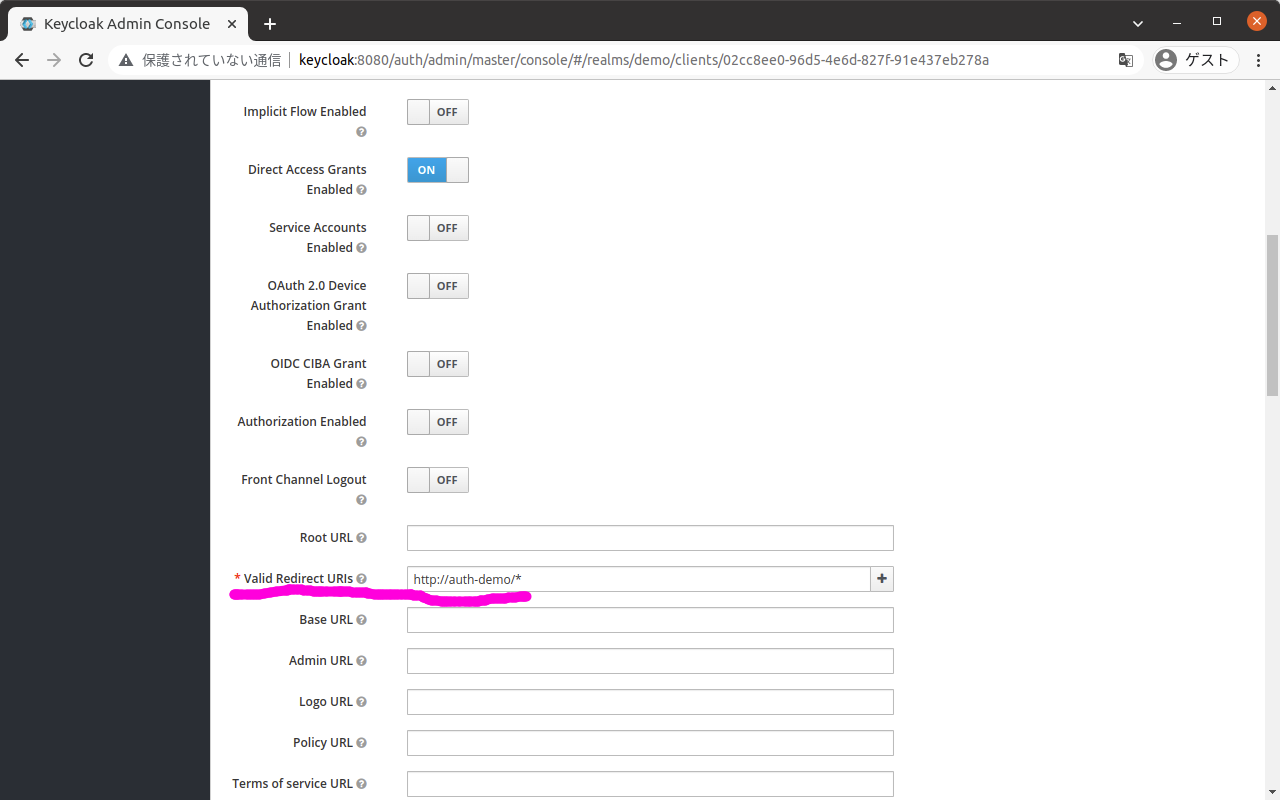

(6) クライアントの設定を行う

クライアントを作成すると画面左のメニューの「Clients」のタブ「Settings」が選択された状態になっている。

画面は以下のようになっており、

以下を入力して、ボタン「Save」を押下する。

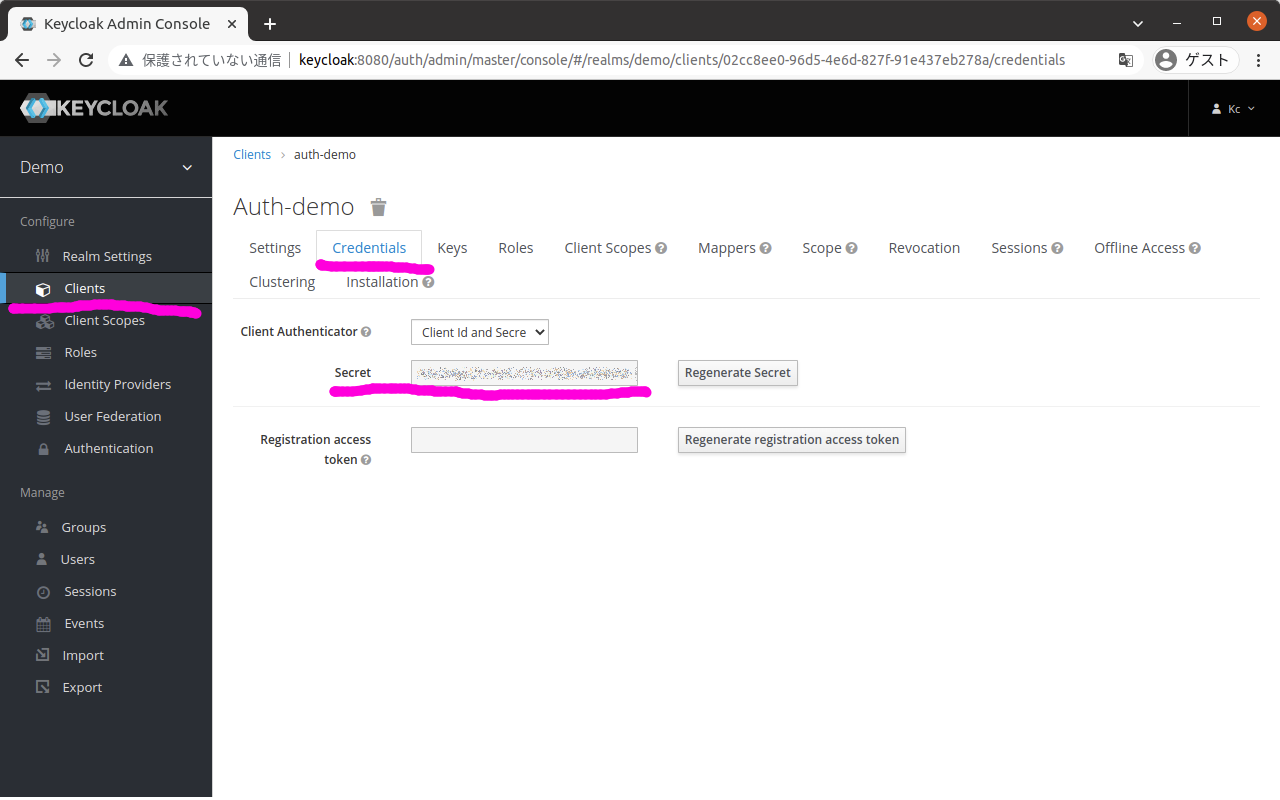

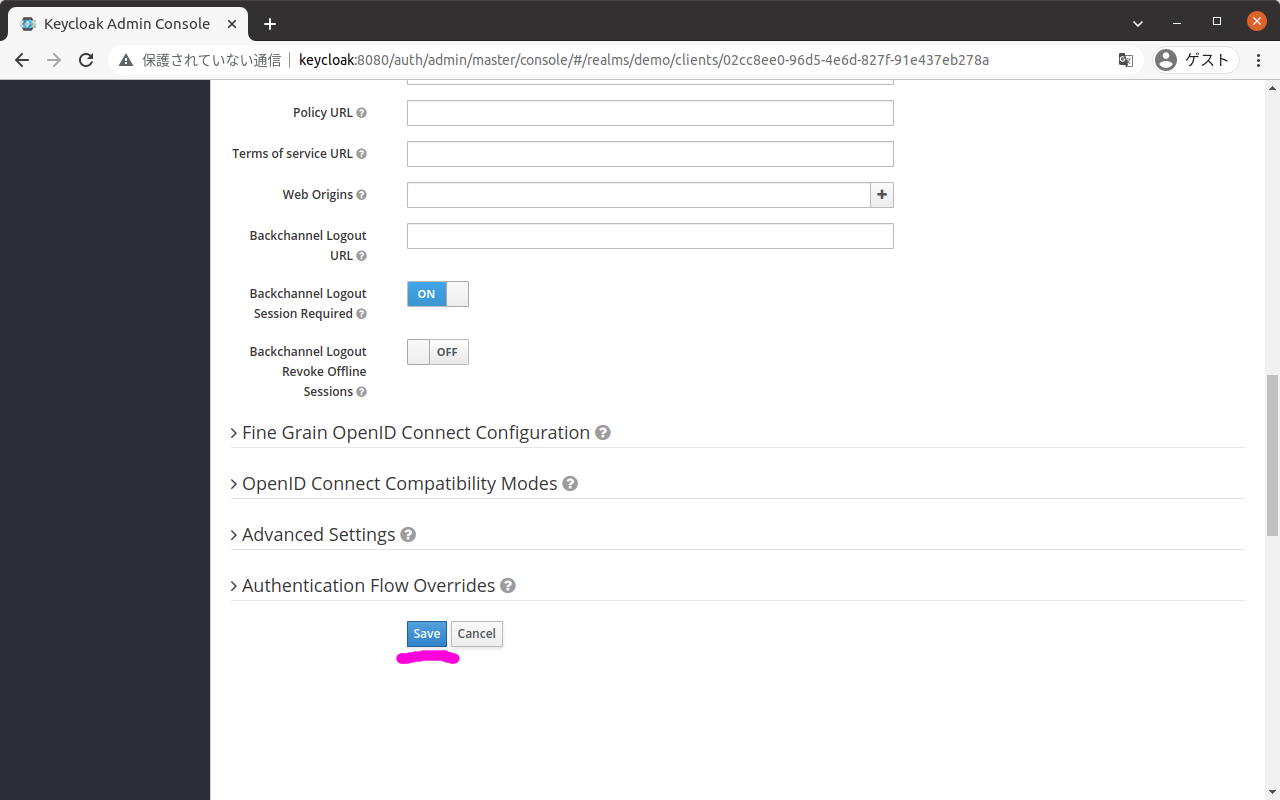

(7) クライアントシークレットを確認する

前の手順のクライアントの設定で「Access Type」を「confidential」にしたことにより、タブ「Credentials」が増えているので、これを選択する。

画面は以下のようになっている。

ここで、項目「Secret」の値を控えておく。

これはクライアントアプリケーション、すなわちコンテナoauth-proxyがKeycloakにアクセスする際に必要になるシークレットであり、docker-compose.ymlの以下の場所で設定している。

services:

oauth2-proxy:

environment:

OAUTH2_PROXY_CLIENT_SECRET:

「設定している」と書きつつも値を書いていないが、これはクライアントシークレットが機微情報であるため、docker-compose.ymlに直書きはせずに、Docker Composeの起動時に環境変数で指定するようにしているため。

具体的な指定方法は後述する。

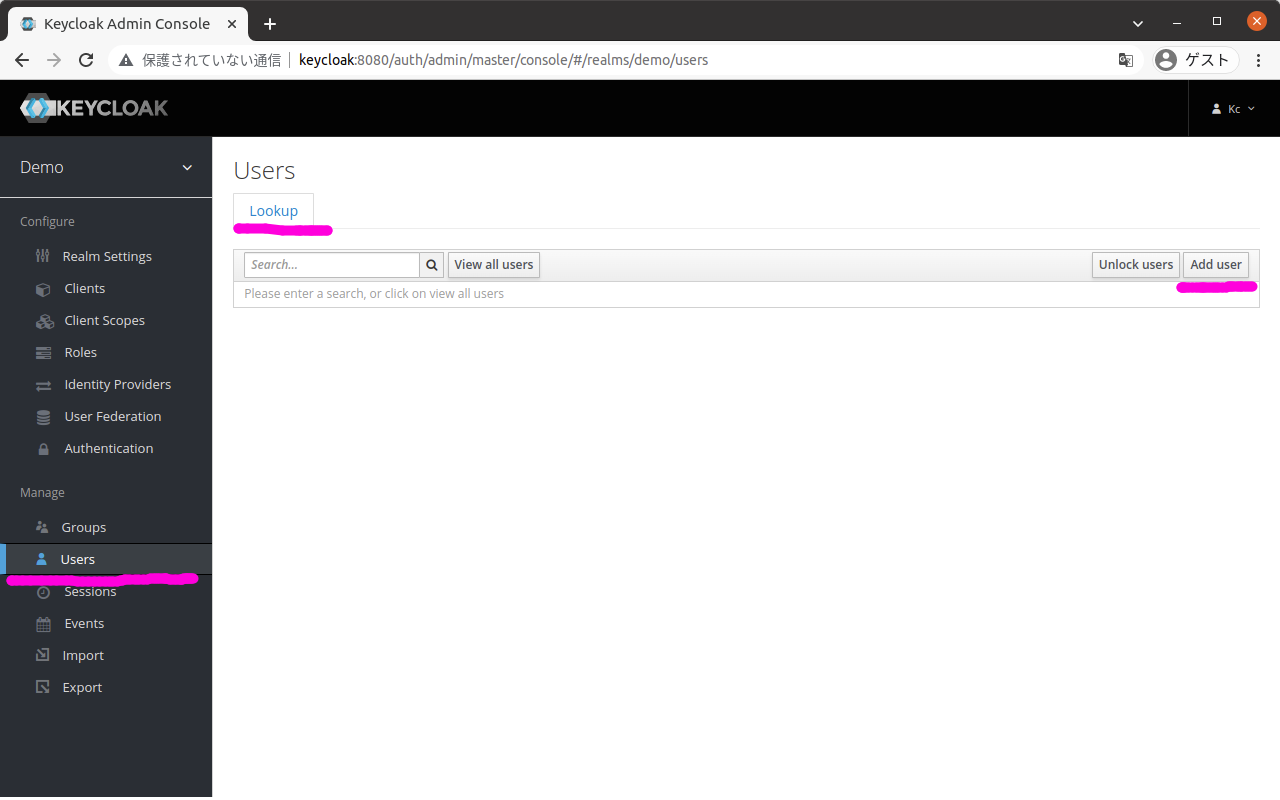

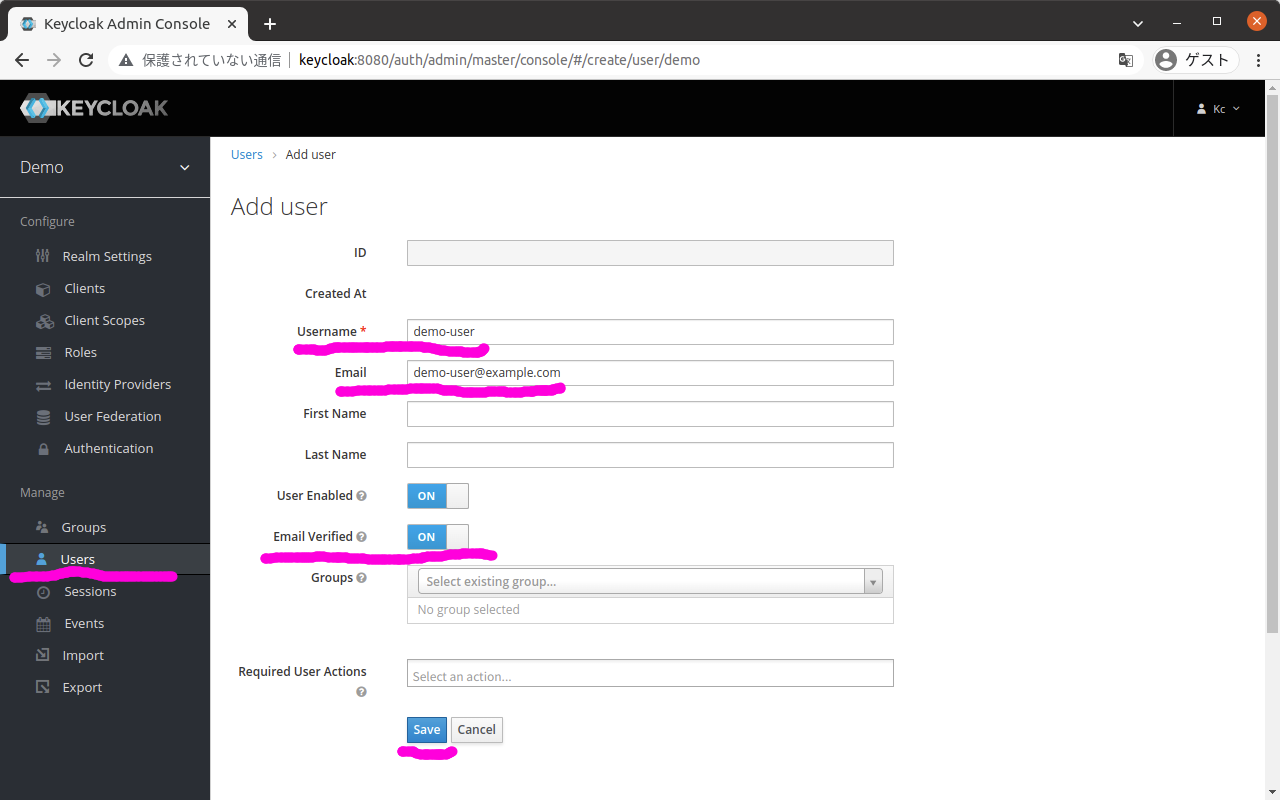

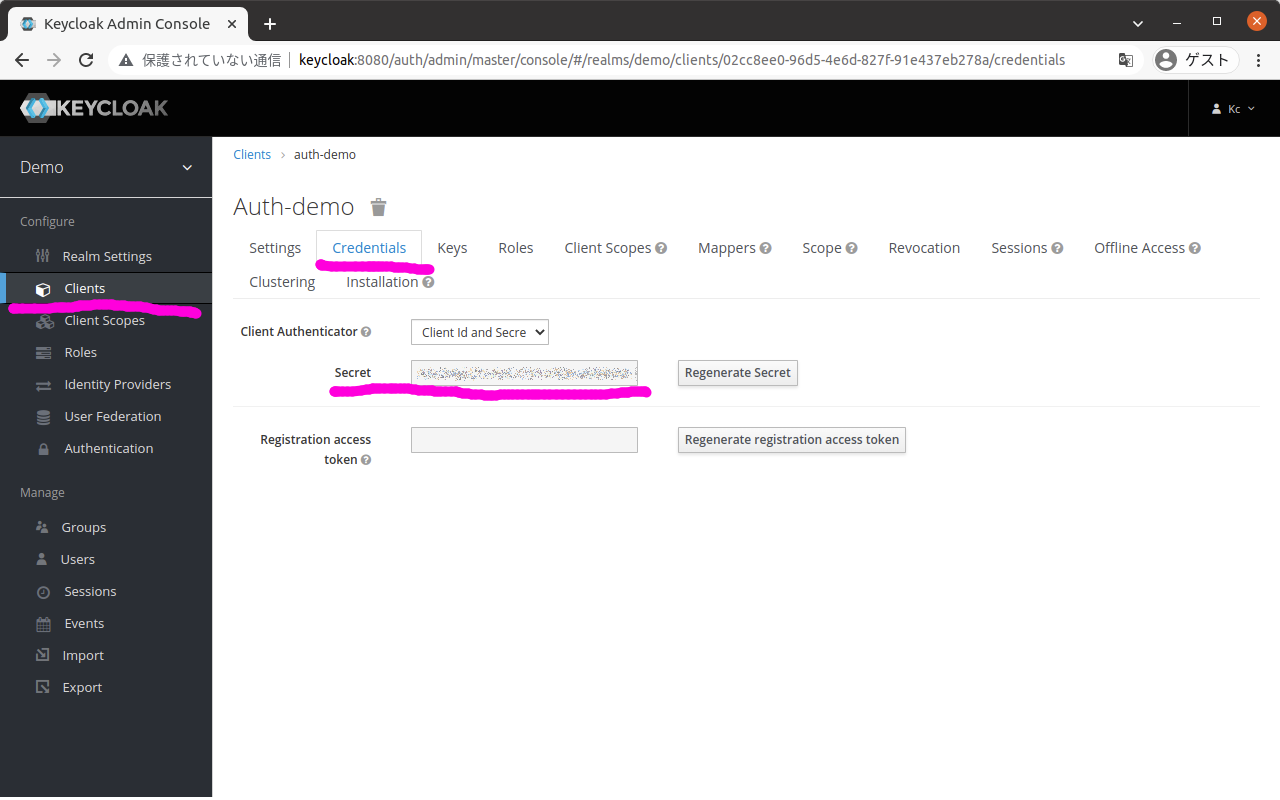

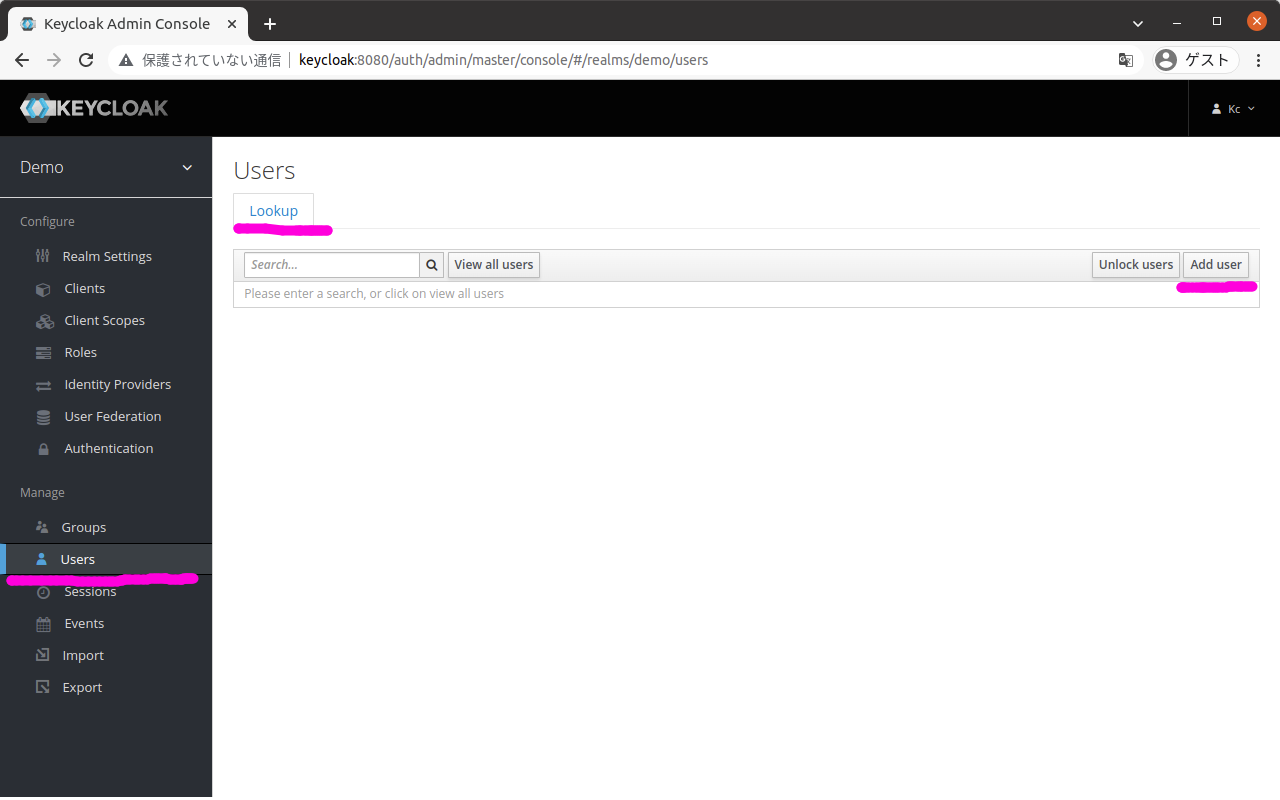

(8) ユーザを追加する

画面左のメニューから「Users」を選択すると、以下のような画面になる。

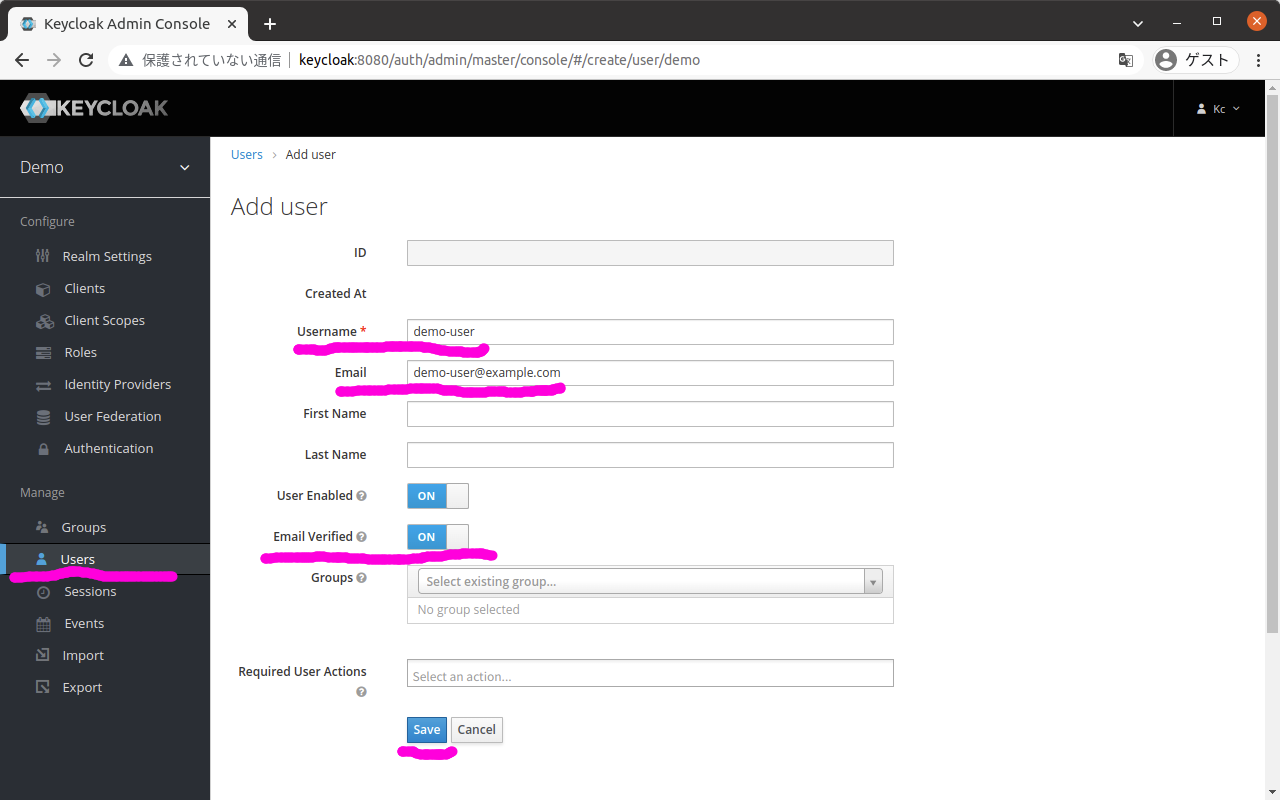

この画面のタブ「Lookup」の中にあるボタン「Add user」を押下すると、以下のようなユーザを追加する画面が表示される。

この画面で以下を入力して、ボタン「Save」を押下する。

| 項目 |

値 |

| Username |

demo-user |

| Email |

demo-user@example.com |

| Email Verified |

ON |

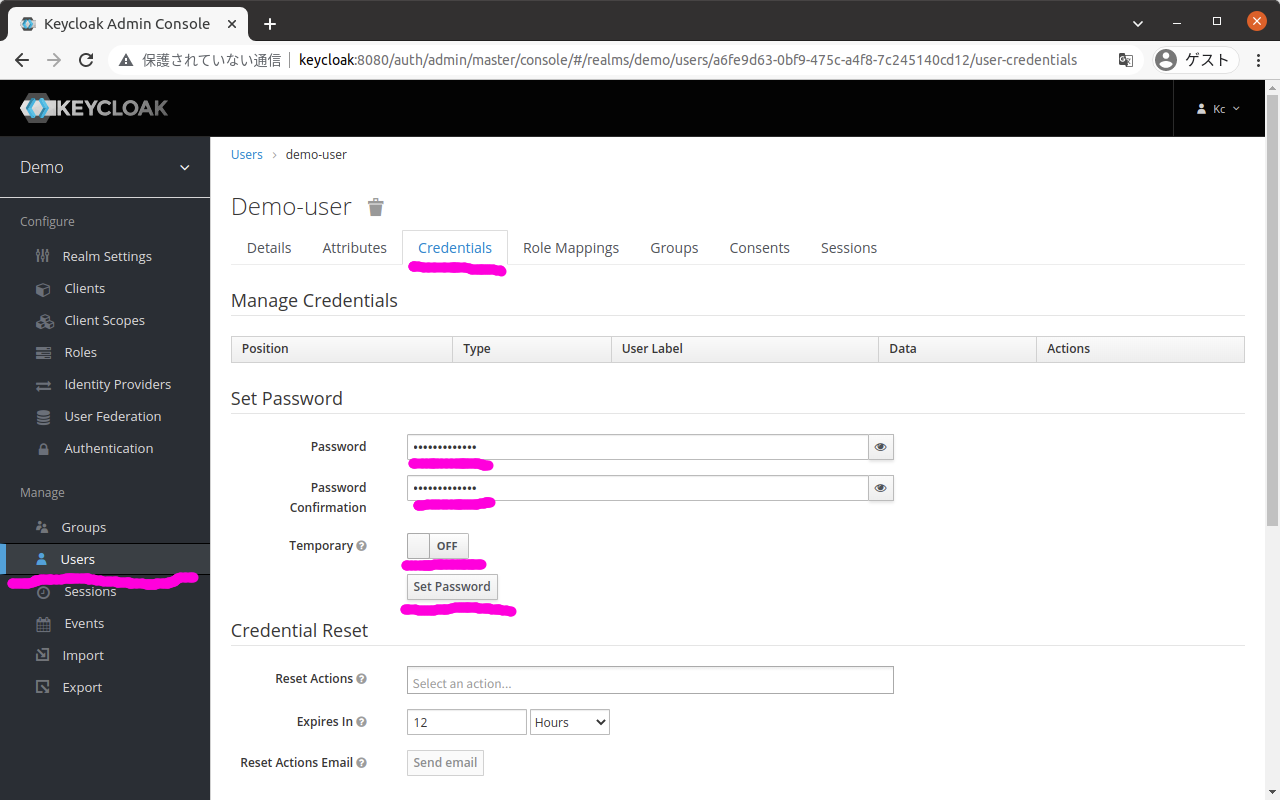

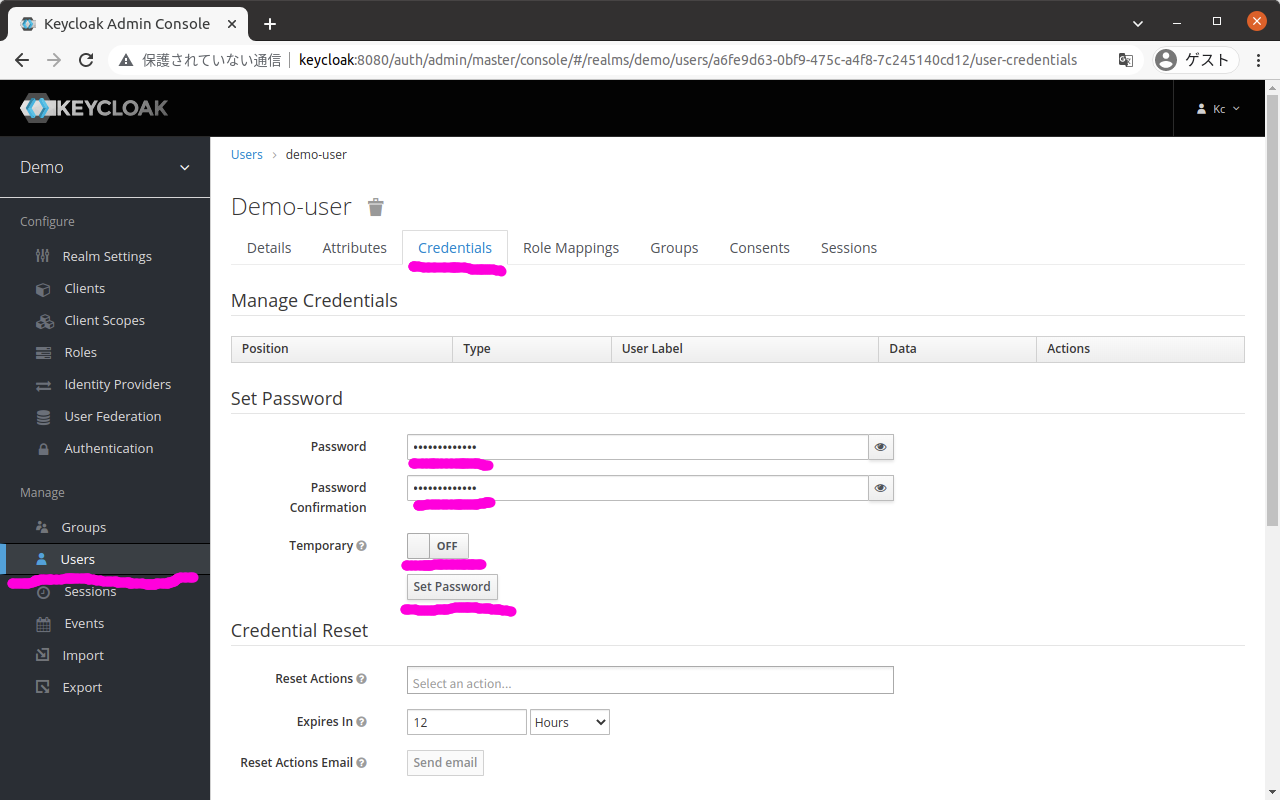

次に、追加したユーザのパスワードを設定する。

タブ「Credentials」を選択すると以下のような画面が表示される。

この画面で以下を入力して、ボタン「Set Password」を押下する。

| 項目 |

値 |

| Password |

(任意のパスワード) |

| Password Confirmation |

(任意のパスワード) |

| Temporary |

OFF |

(9) レルムのデータをエクスポートする

ここまでで設定したレルムを別環境でも復元できるように、JSONファイル形式でエクスポートしておく。

以下のコマンドを実行する。

$ make export-realm

上記コマンドについて、Makefileの当該部分を以下に抜粋する。

.PHONY: export-realm

export-realm:

docker compose exec keycloak /opt/jboss/keycloak/bin/standalone.sh \

-Djboss.socket.binding.port-offset=100 \

-Dkeycloak.migration.action=export \

-Dkeycloak.migration.provider=singleFile \

-Dkeycloak.migration.realmName=$(REALM_NAME) \

-Dkeycloak.migration.usersExportStrategy=REALM_FILE \

-Dkeycloak.migration.file=/tmp/$(REALM_FILE_TO_EXPORT)

docker compose cp keycloak:/tmp/$(REALM_FILE_TO_EXPORT) $(REALM_FILE_TO_EXPORT)

Keycloakのコンテナに入って特別なオプションをつけてKeycloakを立ち上げると、レルムのデータをJSON形式でエクスポートできる。

データをエクスポートするためにKeycloakのインスタンスがもう一つ立ち上がるのはどうかと思うが、想像するに管理系の機能を後付けで入れたために、こうなってしまったのだろうと思う*2。

Keycloak 16のインポート/エクスポートに関するマニュアルはこちら。

www.keycloak.org

上記のとおりにmakeを実行すると、コンソールにKeycloakの起動時のログが出力される。

(略)

22:27:54,767 INFO [org.jboss.as.server] (ServerService Thread Pool -- 42) WFLYSRV0010: Deployed "keycloak-server.war" (runtime-name : "keycloak-server.war")

22:27:54,820 INFO [org.jboss.as.server] (Controller Boot Thread) WFLYSRV0212: Resuming server

22:27:54,823 INFO [org.jboss.as] (Controller Boot Thread) WFLYSRV0025: Keycloak 16.1.1 (WildFly Core 18.0.4.Final) started in 13501ms - Started 573 of 851 services (576 services are lazy, passive or on-demand)

22:27:54,825 INFO [org.jboss.as] (Controller Boot Thread) WFLYSRV0060: Http management interface listening on http://127.0.0.1:10090/management

22:27:54,825 INFO [org.jboss.as] (Controller Boot Thread) WFLYSRV0051: Admin console listening on http://127.0.0.1:10090

最後のWFLYSRV0051: Admin console listening on http://127.0.0.1:10090で起動完了と思えばよい。

ここで[CTRL] + [C]でエクスポート用のKeycloakを停止すると、Makefileの中のdocker compose cpに処理が進みホスト側にJSONファイルがコピーされる*3。

エクスポートされるJSONファイルは、Makefile内で以下のように定義しているので、

REALM_FILE_TO_EXPORT := $(REALM_NAME)-realm-$(shell date +%s).json

具体的にはdemo-realm-1647642460.jsonといったようなファイルがホスト側に生成される。

(10) Keycloakのコンテナの破棄

ここまでで設定してきたKeycloakのコンテナは、一旦破棄する。

動作確認では、エクスポートされたレルム(JSONファイル)をロードすることで初期データをセットアップする。

$ make down

Makefileでは、以下のように単にdocker compose downを実行している。

.PHONY: down

down:

@docker compose down

動作確認

(1) デモアプリを起動する

クライアントシークレットはdocker-compose.ymlの中で値を指定していない。

そのため、コンテナにクライアントシークレットを引き渡せるように、ターミナルで環境変数を設定しておく。

$ export OAUTH2_PROXY_CLIENT_SECRET=[クライアントシークレット]

次に、インポートするレルムのJSONファイルを環境変数で指定しておく。

このJSONファイルはmake export-realmを実行して作成されたファイルであり、具体的には以下のような感じで指定する。

$ export REALM_FILE_TO_IMPORT=./demo-realm-1647642460.json

そして、以下のコマンドを実行してKeycloak、OAuth2 Proxy、Nginxを起動する。

$ make up

この上記コマンドについて、Makefileの当該部分を抜粋しながら説明する。

まずはターゲットupについてだが、Makefileでは以下のようになっている。

.PHONY: up

up: up-keycloak

sleep 30

docker compose up --detach webapp oauth2-proxy

ターゲットupの実行の前に、ターゲットup-keycloakが実行される。

そしてKeycloakの起動完了の待ち合わせのために30秒スリープした後、OAuth2 ProxyとNginxを立ち上げている。

OAuth2 Proxyは起動処理の過程でKeycloakにアクセスしているため、起動完了の待ち合わせがないとOAuth2 Proxyは起動に失敗する*4。

そして、ターゲットup-keycloakは以下のようになっており、

.PHONY: up-keycloak

up-keycloak:

if [ "$(REALM_FILE_TO_IMPORT)" ]; then \

echo "up keycloak with realm file to import"; \

KEYCLOAK_IMPORT="/$(REALM_NAME)-realm.json" docker compose up --no-start keycloak; \

docker compose cp "$(REALM_FILE_TO_IMPORT)" "keycloak:/$(REALM_NAME)-realm.json"; \

docker compose start keycloak; \

else \

(略)

fi

今回は変数(環境変数)REALM_FILE_TO_IMPORTが定義されているためthenの方が実行される。

ここでは、コンテナの作成(docker compose up --no-start)、コンテナ内にレルムのJSONファイルをコピー(docker compose cp)、コンテナの起動(docker compose start)を実施している。

インポートするレルムのJSONファイルを引き渡す方法としては、ボリュームを利用するやり方もあるが、これだとdocker-compose.ymlがベタに環境依存になるので避けた。

(2) デモアプリにWebブラウザでアクセスする

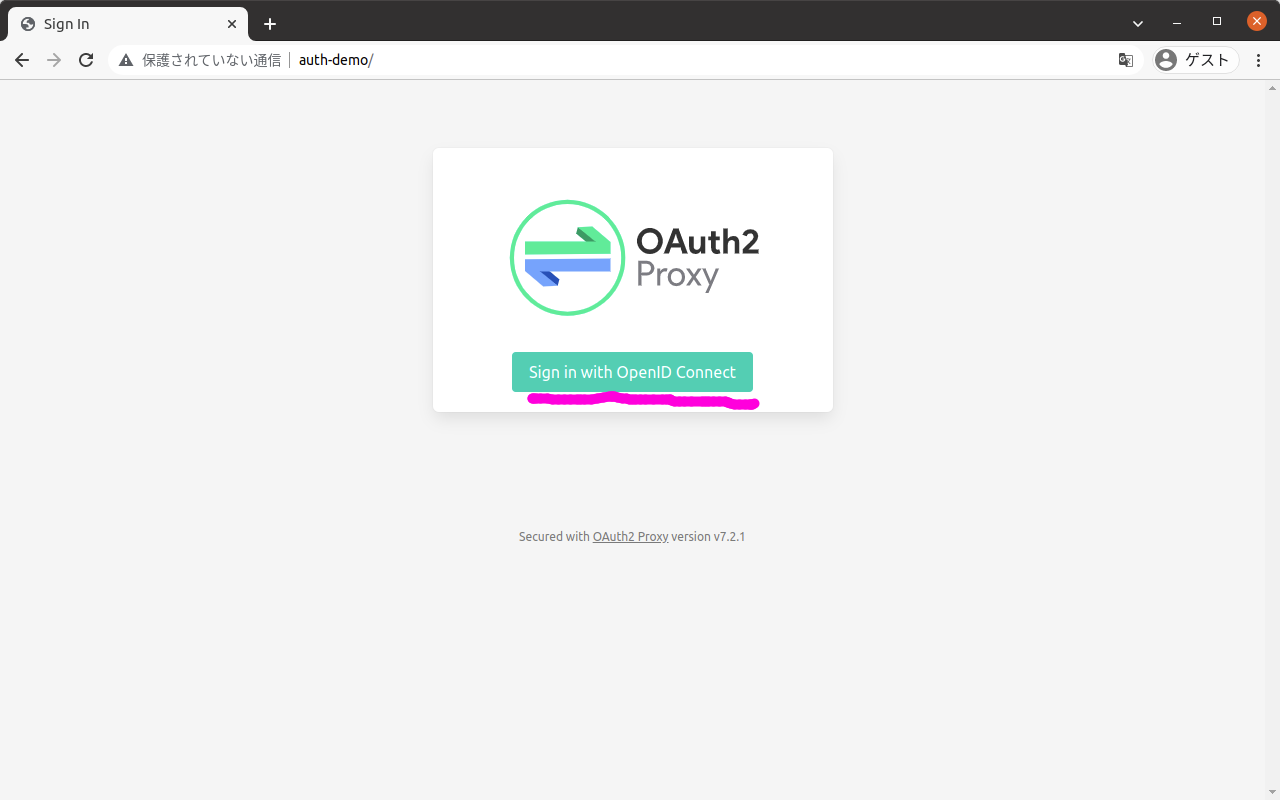

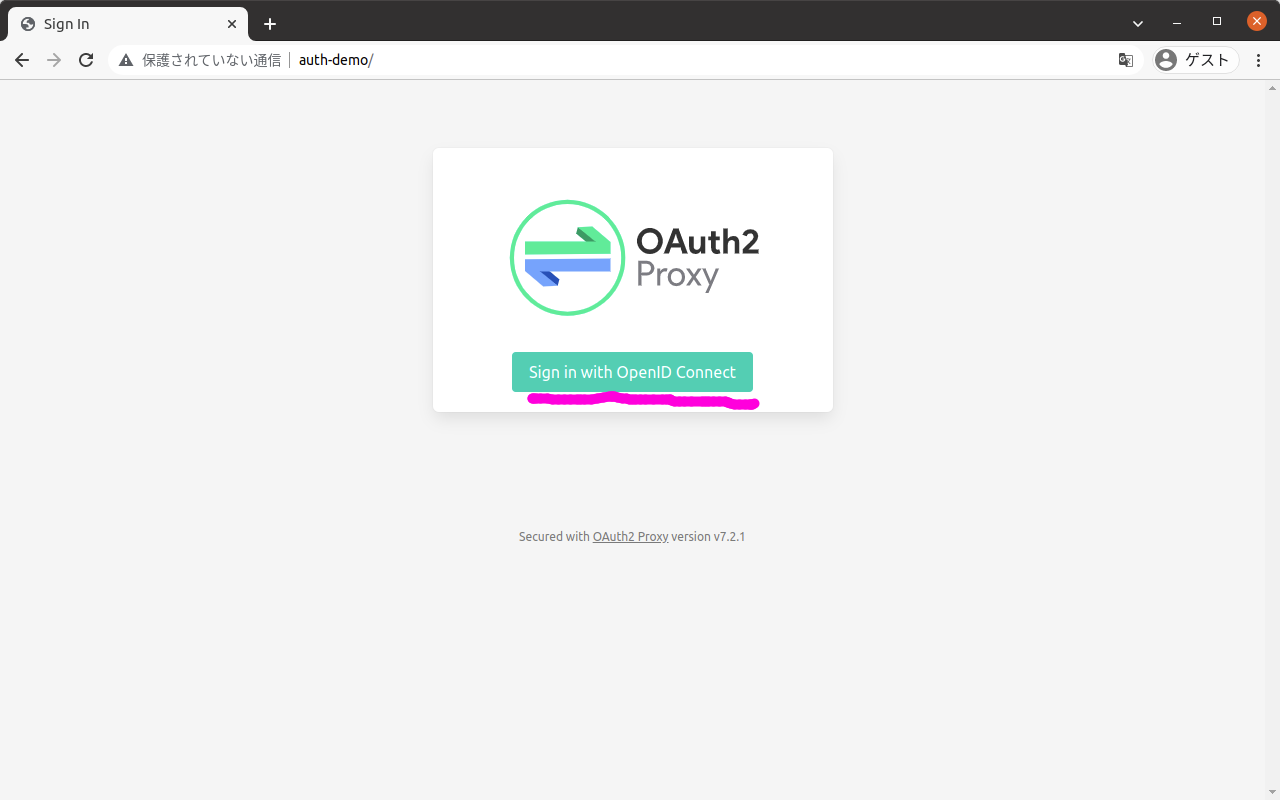

Webブラウザでhttp://auth-demo/にアクセスすると、以下のような画面が表示される。

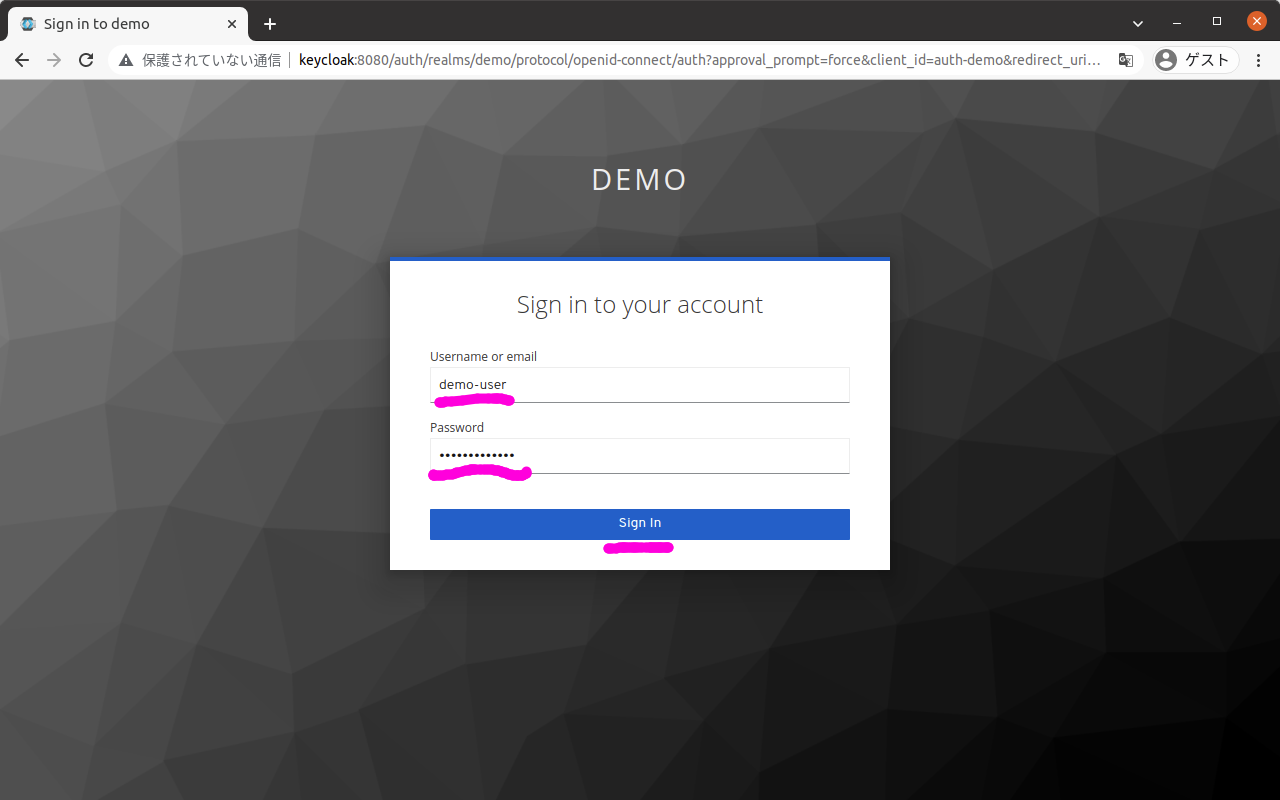

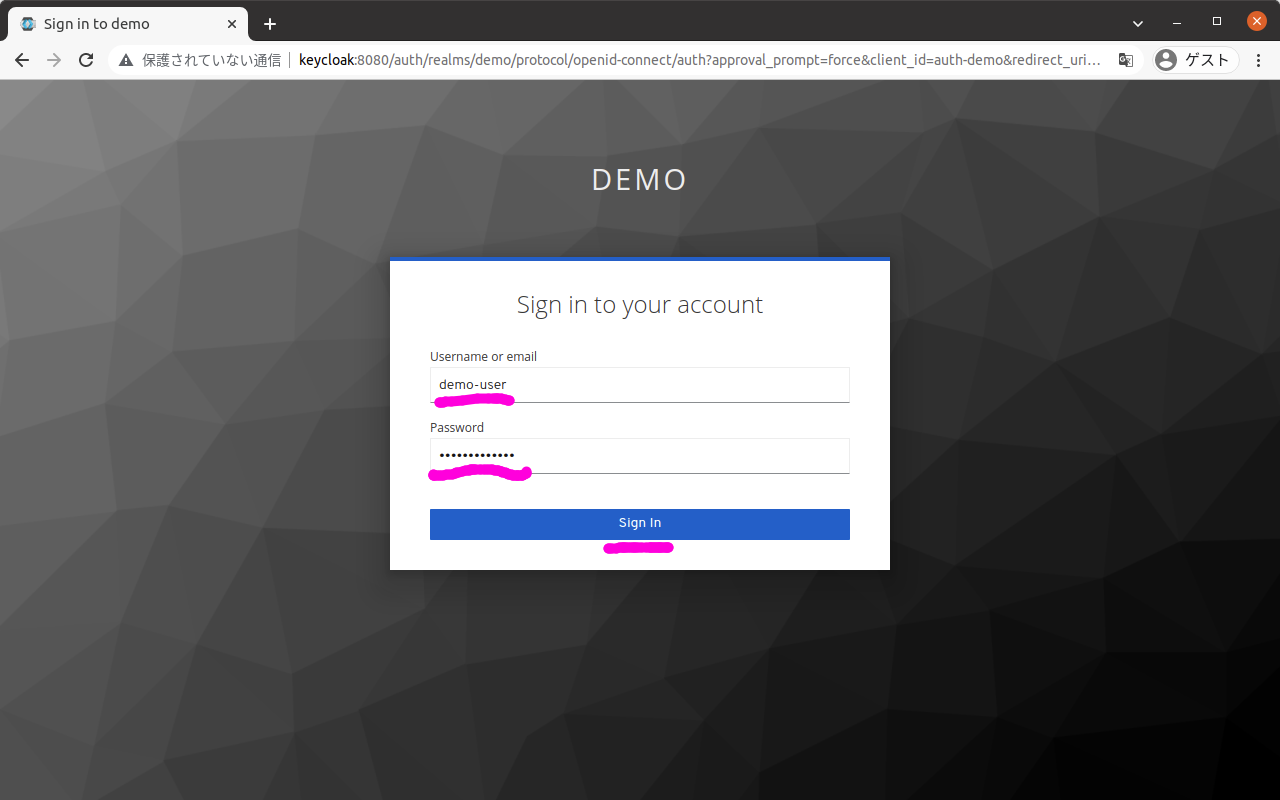

この画面でボタン「Sign in with OpenID Connect」を押下すると、以下のログイン画面が表示される。

この画面で以下を入力して、ボタン「Sign in」を押下する。

| 項目 |

値 |

| Username or email |

demo-user |

| Password |

(demo-userのパスワード) |

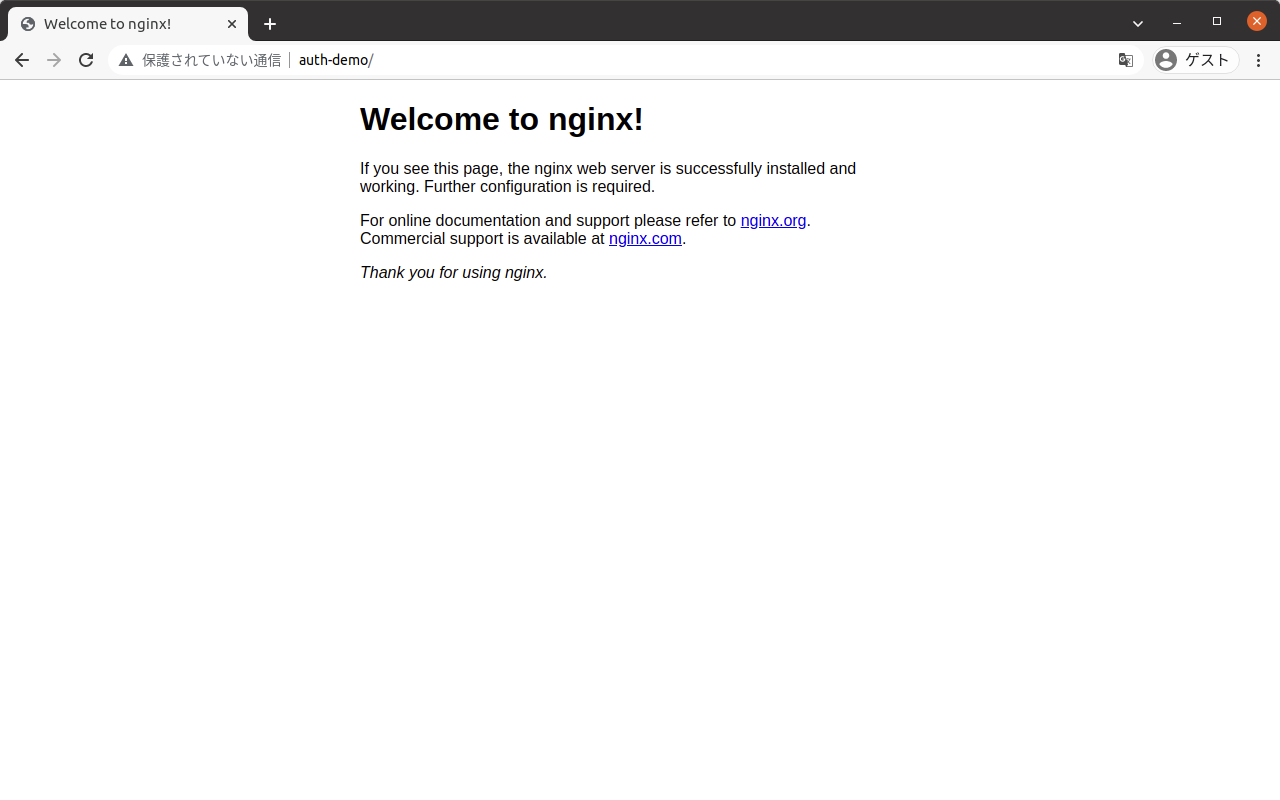

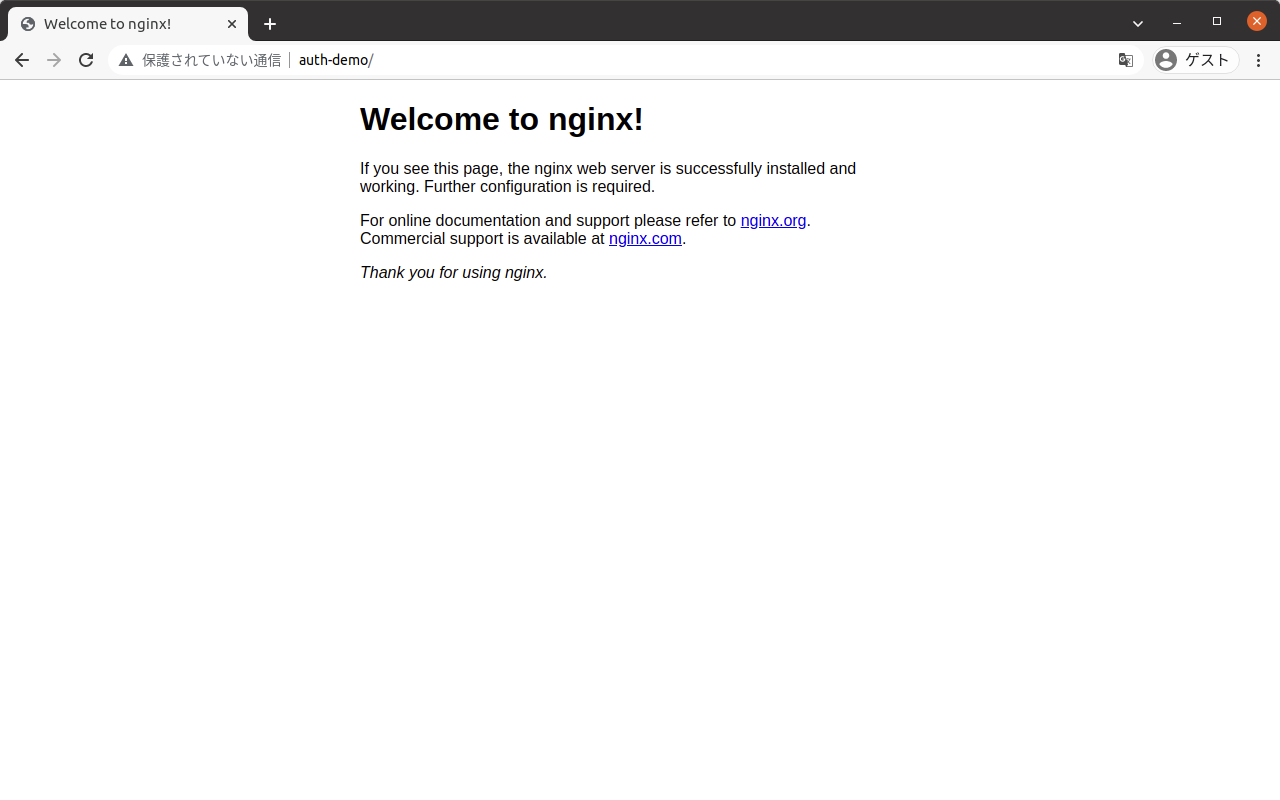

ログインに成功すると、以下のようなNginxのデフォルトのページが表示される。

これにより、OAuth2 ProxyをリバースプロキシとしてKeycloakと連携し、KeyCloakによる認証を通過した後、OAuth2 Proxy経由でバックエンドのWebアプリケーション(Nginx)にアクセスできることを確認できた。

参考

Keycloakとは

Red HatのSSO (Single Sign On)のサーバソフトウェア。

今回はSSOというよりは、OpenID Connectに基づく認証サーバとして利用している。

www.keycloak.org

OAuth2 Proxyとは

アプリケーションサーバ等の前段にリバースプロキシとして立って、OAuth2/OpenID Connectのための処理を請け負ってくれるサーバソフトウェア。

アプリケーション内にOAuth2/OpenID Connectの処理を組み込まなくてもよいので、レガシーなサーバに簡易的に認証/認可の機能を付加する場合に便利。

oauth2-proxy.github.io